Как жить дальше, если однажды узнаешь, что твоя мать долгие годы была агентом спецслужбы, а именно — сотрудничала с отделом III/III Министерства внутренних дел Венгерской Народной Республики, местном аналоге КГБ? И писала донесения на людей, которые приходили к ней домой, ничего не подозревая?

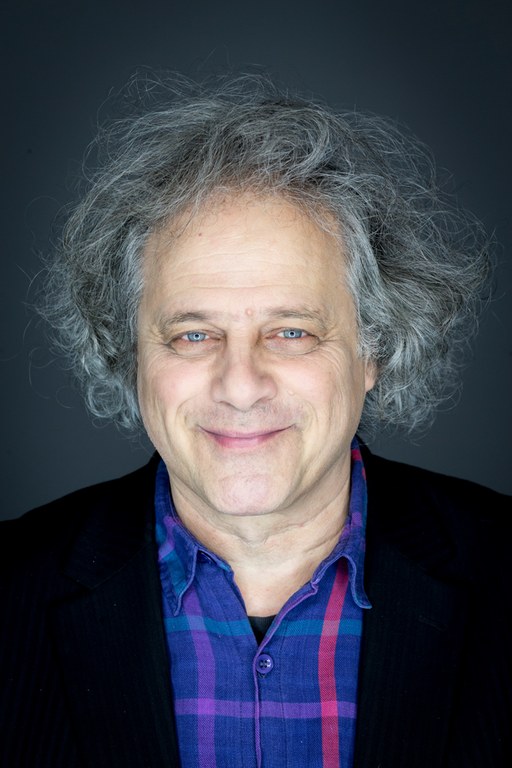

Однажды известному венгерскому журналисту Андрашу Форгачу попадают в руки документы, составленные оперативниками венгерской спецслужбы на его мать, Брурию Форгач, проходящую в служебных записках под кодовым именем «госпожа Папайя». Еврейка, избежавшая Холокоста, она стала коммунисткой, как и ее муж, журналист Марцел Форгач. В 1980-х ее квартира была одним из центров авангардной культурной жизни Будапешта. Брурии доверяли очень многие из представителей культурной элиты Венгрии.

Пытаясь разгадать тайну своей матери Андраш Форгач несколько месяцев проводит в Историческом архиве службы национальной безопасности. Он читает документы, не имея возможности спросить у матери о причинах, по которым она пошла работать на местное КГБ, о том, зачем она шпионила за своими детьми, друзьями и коллегами. Была ли работа агентом спецслужб близка ей по духу, или она пошла на сотрудничество с местными «чекистами» из-за страха и из-за денег? У самой Брурии он уже ничего не может спросить — она умерла в декабре 1985 года, за несколько лет до того, как открылись архивы венгерских спецслужб. Зато, знакомясь с донесениями, служебными записками, доносами, Андраш узнает, что агентом спецслужб был и его отец.

Книга «Нераскрытых дел- нет», вышедшая в издательстве «Corpus» — не только документальный роман о судьбах людей, предавших своих близких, но и проработка травмы, попытка проговорить страшное знание о своей семье. Как будто бы после такого «проговора» эта история исчезнет , испарится и покажется, что ее никогда не было.

В России, где не прошла люстрация, где не случилось суда ни над КПСС, ни над КГБ, во многих семьях остались такие «незакрытые дела» и пыльные скелеты в семейных шкафах. Архивы КГБ открыты лишь частично, «дела» минувших лет могут прочесть лишь близкие родственники или «иные лица» по специальным разрешениям. Но даже для них, все, что касается агентов и их деятельности, закрыто для прочтения. Так, например, читая материалы дела моей мамы, осужденной за «антисоветскую деятельность» в 1983 году, я так и не смогла ознакомиться с донесениями и показаниями женщины, завербованной КГБ, чтобы следить за мамой, чья «антиобщественная деятельность» выражалась в составлении сборников христианского чтения «Надежда». Эти сборники были напечатаны на папиросной бумаге в десяти экземплярах, а потом вышли в Германии в издательстве «Посев», признанным враждебным Советскому Союзу.

В Венгрии, как и в других странах бывшего восточного блока в конце 90-х годов, открытие архивов спецслужб породило множество скандалов. И дискуссий — стоит ли обнародовать данные о стукачах и сексотах? Не лучше ли простить, забыть и «перевернуть страницу»? Эти споры продолжаются до сих пор. Спорят об этом и в России. Но по прошествию лет необходимость люстрации, как лекарства от забвения и беспамятства, все больше и больше сходит с российской повестки дня.

Книга Андраша Форгача — это не суд над Брурией Форгач. Автор пишет о своей матери с горечью и любовью. Публикуя донесения, служебные записки, рапорты сотрудников, он снабжает их своими комментариями на полях:

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Будапешт, 28 декабря 1985 г.

Передать в архив два тома дела № Z 2959 — вербовочное и рабочее досье Г-ЖИ ПАПАИ (код. имя).

(Незакрытых дел — нет.)

Данных враждебных лиц досье не содержат».

За это я бы, однако, не поручился.

Ой, смотри, мама, стих получился!

С разрешения издательства «Corpus» мы публикуем одну из самых пронзительных глав книги. Именно в ней автор узнает, что агентом венгерской спецслужбы была не только его мать, но и отец — Марцел Форгач.

III.Кое-что еще

Когда при мне утверждают, что человек тем счастливее, чем меньше способен чувствовать, я вспоминаю индийскую поговорку: “Лучше сидеть, чем стоять, лучше лежать, чем сидеть, а еще лучше быть мертвым”.

Шамфор

Есть вещи, понять которые можно, только если они происходят с нами. Нет никакого другого способа что-либо о них разузнать. Понимание того, что произошло на самом деле, придет только вместе с самим событием. Такие вещи можно вообразить, если у фантазии хватит на это смелости и неукротимости, но понять их получится, только когда это действительно случится. Если мы не можем или не хотим давать себе в случившемся отчета, это все равно так; так это и когда отчет дать невозможно, потому что никакой отчет и близко не подберется к добытому знанию, а скорее умертвит, уничтожит его.

Одно из таких событий — смерть матери. Смерть матери — событие космическое. “Оборвалось последнее звено цепи”, — телеграфировал большой венгерский писатель знаменитой актрисе. Что же это за последнее звено, о котором говорил писатель? То, что соединяло его с человечеством? То, что наделяло смыслом его жизнь? Другая такая вещь — когда врач сообщает, что у тебя рак, или ты узнаешь, что рак у кого-то, кого ты очень любишь, — у твоего друга, у возлюбленного. Врач сказал, что… В действительности же это означает вот что. И ты просто сидишь и смотришь перед собой. Или падает самолет, на котором ты летишь. Тогда ты наверняка понимаешь. Хоть уже и не сможешь никому рассказать. Вариант более благополучный: ты сидишь в машине, которая в предрассветный час слетает с шоссе и трижды кувыркается на заснеженном поле. Тишина. Ни шороха.

Мертвое молчание. Но вот кто-то зашевелился. Истеричный смех. Ни у кого ни царапины. С этого момента все, кто был в этой машине, видят мир иначе. Необязательно об этом говорить, но теперь вы все знаете что-то, чего до сих пор не знали. Или если милое, умное, удивительное существо, твоя тетушка, к которой ты не раз обращался за советом, в один прекрасный день просыпается и не знает, кто она такая. Тогда ты понимаешь, что такое Альцгеймер. В ее улыбке запечатлено знание всей жизни, ее тело все еще помнит ее такой, какой она была, химические процессы продолжаются, внешняя оболочка цела, вот только она не знает, кто она такая. Хотя весь ее мир находится от нее на расстоянии вытянутой руки, он таится в каждом ее движении, он химически въелся в ее тело, он пульсирует там — в каждом ее жесте и каждой фразе. На поверхности не видно, что ее нет. Она все так же держит в руках книгу и целый день, месяцами, читает… все ту же, одну-единственную страницу. Читает все так же красиво, в свете лампы. Изумительный профиль. Смеется она громко, но собственного имени не знает. Это она и все-таки не она. Если ты знал и любил ее, ты внезапно все понимаешь. Это знание погружает тебя в немоту. А если не знал и не любил, то это просто печальный случай, новость в газете, любопытный факт.

Или если в один прекрасный день (хорошо, не такой уж это был прекрасный день) выясняется, что у тебя завербовали мать. Звонит приятель, который случайно наткнулся на эти данные. К нему в руки попала папка. Типичное начало. Звонит телефон, известие пронзает болью. И здесь то мелкое привходящее обстоятельство, что III/I — не совсем то же самое, что III/III*, погоды не делает, потому что никого особо не заинтересует. То есть как это — не то что то же самое, да оно еще тожесамее. Мама была агентом, доносчицей. Не была. Была. Нет. Да. Ну хорошо, не доносчицей — шпионкой. Не настоящей шпионкой, а кем-то вроде того. Ни тем ни другим, а секретным сотрудником, сексотом. Мелким винтиком в аппарате подавления, его последней шестеренкой. Но разве такие детали могут быть мелкими? Разве могут быть незначительными? И вот это одно-единственное мгновение меняет все те мгновения, которые ты провел с этим малюсеньким винтиком и деталью, все те мгновения, что ты прожил с этим сексотом под кодовым именем. Как будто законы перспективы и притяжения могут измениться в одну минуту. А вот гляди-ка, могут. Но от этого меняются не только проведенные вместе мгновения. Становятся уязвимыми, обнажаются и все прочие мгновения, уничтожаются “до” и “после”, ликвидируются сокровенные минуты семейной жизни — первые вопросы, первые шаги, первые слова, съеденная вместе еда, проведенные вместе праздники, Рождество, духи, которыми обрызгивали женщин на Пасху, первый школьный день, выдача табелей, шалости, сказки, детские враки, мелкие чудеса, раскрывающиеся в горячей воде китайские пагоды и драконы, веселье, грусть, карточные игры, влюбленности, чай с молоком, который со свистом прихлебывали вместе из чашек, тунец со сметаной, лепешки лангоши на берегу Балатона, кубики марципана на лезвии ножа, Kellogg’s Crispy Cornflakes, “Щелкунчик”, “Лебединое озеро”, жаркие ссоры, долгие слезы, сенная лихорадка, Томас Манн, громогласные утверждения истины, шумные застолья, посапывание, зубная боль, вылазки на природу, то, что ночью она капала тебе в ухо разогретое масло, что массировала тебе виски, пела колыбельные на иврите и по-венгерски, открытие мира, семейные альбомы, горные вершины спят во тьме ночной, Шуберт, Тосканини, все до единого звуки всей прослушанной музыки, все мельчайшие интервалы и паузы тоже. Все будет теперь подозрительным, особенно красота, все будет заурядным: широта натуры, великодушие, жертвенность.

Все будет отсчитываться от другой точки, и об этом невозможно говорить.

Но не говорить об этом тоже невозможно.

“В гостиной собиралось самое разнообразное общество: там бывали все — от кино- и театральных режиссеров и актеров до чернорабочих. Гости представляли собой срез тогдашнего общества, и все это свидетельствовало о значительной этнической и культурной терпимости. Ну а фон для созданной детьми атмосферы, которую с некоторым преувеличением можно было определить как “дух свободного университета”, обеспечивала мама, которая время от времени привносила порядок в мир пополнения съестных припасов, посуды и ковров; в остальном же ходу вещей не препятствовала. Она была женщина чрезвычайно энергичная, но не авторитарная. В ее личности гармонично сочетались аристократизм и трудолюбие. До сих пор не знаю, как у нее хватало времени на всех и вся.

Однажды она и для меня вышила чудо величиной с зажигалку. Должно быть, она работала над ним несколько месяцев: там были золотой, серебряный, голубой, зеленый, красный цвета. Изображало оно райскую птицу, которая, по легенде, всю свою жизнь проводит в полете и спускается на землю только в момент смерти. Это я ей таким казался? Или это она так увековечила саму себя? Эти вопросы навсегда останутся без ответа, поскольку во всем, что касалось чувств, она была скупа на слова. И хотя из соображений тактичности я предпочитаю не называть здесь фамилий или вообще обхожусь без имен, не могу устоять перед соблазном и не привести здесь ее дышащего ветхозаветной музыкой имени: Брурия Ави-Шаул. Быть может, именно благодаря ей аристократизм и хорошие манеры впервые обрели для меня человеческий масштаб, стали чем-то достижимым и далеким от всяких протоколов. У нее были своеобразные и в то же время характерные пристрастия левого толка, хотя о своих политических взглядах она говорила лишь изредка; по большей части она черпала свой словарный запас из повседневности и поэзии”.

Так писал о ней мой давно покойный друг Дёнци, человек не от мира сего, который впоследствии стал соло-гитаристом группы “Европа Киадо”.

Брурией многие восхищаются, для многих это станет жесточайшей пощечиной, разочарованием, непомерным горем. Выходит, наша мать была этим самым секретным сотрудником и сетевым агентом. Найдутся, конечно, и такие, кому это будет только на руку. “А я с самого начала говорил… Ну я-то в этом не сомневался”, — скажут они. Так взвоем же. Выплачем все это. Сядем все вместе и обсудим. Обсудим еще раз. Обсудим десять, сто, тысячу раз. Прочитаем все досье от корки до корки. Зачем мне читать эти досье? Одно вербовочное, другое рабочее. Освоим новый язык, новый словарь, познакомимся поближе с миром, который вызывает у нас стихийное отторжение, от которого волосы встают дыбом и кровь стынет в жилах, от которого мы просыпаемся в поту посреди ночи и в котором нам так неуютно, — с миром, за которым мы с таким комфортом до сих пор наблюдали издалека. Это всегда были другие. Другие люди, которых так легко было судить. Рак всегда находят у других. В автокатастрофах всегда погибают другие. И вот теперь это у нас под кожей, хуже татуировки — татуировку хоть видно. И вот что еще плохо. Начинаешь думать (страдания тому причиной, боль или стыд — ведь еще и сейчас, когда я пишу это, меня часто, в самые неожиданные моменты прихватывает, и я краснею от стыда, который нужно чем-то загладить), что все-таки, несмотря ни на что, это нечто из ряда вон выходящее. Но трагедия еще и в том, что это не так. Расстраивает, насколько отдельные случаи похожи друг на друга. И все сплошь банальные. Почти все они начинаются и заканчиваются одинаково. Каждая история пропитана, как скипидаром, монотонностью делопроизводства, бестолковым языком спецслужб и государства. Все это похоже на какого-то заспиртованного уродца. На рыбий жир. Большую ложку которого она давала каждый вечер, и обязательно нужно было проглотить. Я чувствую сейчас, что в моей комнате стоит затхлый дух. Только что зашел туда и чуть не задохнулся. Мне нужно достать все письма, конверты, папки, фотоальбомы, сумки, воспоминания, все до единого, и к каждому присмотреться. И вот я сижу в этом затхлом облаке — точно таком же, какое окутывало наши старые гардеробы. Запах детства. Узнаю? его. Старые бумаги, письма в конвертах с пометкой “авиа”, коричневые от времени газеты, газетные вырезки, брошюры, открытки, фотографии, удостоверения и какие-то справки. До этого они были рассеяны по всему дому в прелестном беспорядке. Хожу по квартире, собираю и отношу их к себе в комнату. Второй раз пытаюсь понять, что произошло. Первая попытка была через десять лет после маминой смерти. Из этого получилась книга “Зехузе”**. Тогда я начал наводить порядок в чудовищном хаосе. Но порядка из него все-таки не вышло.

В то же время в каком-то извращенном смысле польза от такого поворота событий тоже есть. Он бросает резкий свет на твою собственную историю. Все переоценивается, должно быть переоценено, и это заставляет тебя заново все взвесить, заставляет присмотреться, отступив на три шага назад, к собственной жизни, прожитой в едва ли не полной с ней слитности и потому без особой восприимчивости к более широким связям. Можно даже сказать, что это шанс. Все равно, последний или первый.

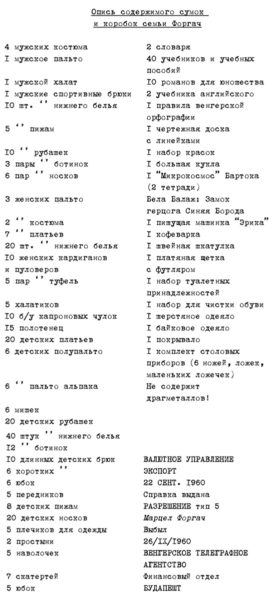

Во время разговора в кафе — когда должно было выясниться, кто же тот имярек, тот член семьи, о котором, без упоминания имени, уже шла речь по телефону, — я был заранее, еще до того, как услышал ее имя, уверен — хоть это и было абсолютно, решительно невозможно, и если что-то и могло быть исключено, то именно это, как раз потому, что это совершенно исключено, — что это наверняка моя мать. Но откуда была во мне эта уверенность? Может, из-за ее приоткрывшихся губ, когда я чувствовал, что она хочет что-то сказать, что-то вертится у нее на языке, но в итоге так ничего и не говорит? Мать не плачет — дитя не разумеет. Но раз уж пришла беда — отворяй ворота. Я ведь, кстати, слышал раньше, что что-то такое поговаривают о моем отце, но отметал все, как крошки хлеба или сигарный пепел, я высмеивал этих людей. С чего бы им вербовать слепо верящего, убежденного коммуниста, ярого приверженца режима, во всеуслышание заявляющего о своих взглядах, которые столькие его коллеги отстаивали только из приспособленчества, втайне думая совсем по-другому, — да еще и считали себя героями, просто потому, что осмеливаются думать иначе, думать не то, что говорят. Еще и поэтому папа стал среди них парией. Еще и поэтому я мог ценить своего отца: по крайней мере, пишет что думает, пусть я и не в восторге от его дум. Проблема была даже не столько в качестве самих этих мыслей, сколько в том, до какой степени пострадал его некогда остроумный стиль, насколько простоватым он стал под воздействием его дубового догматизма. Он был не первым умным человеком, который превратился в глупца под воздействием собственных верований. “Что скрывается за новостями” — так называлась его рубрика в “Мадьяр Немзет”. В детстве мне очень нравился логотип в виде телефона в шапке этих статей. Теперь, если они мне попадаются, я даже абзаца не могу прочитать — такой пустотой отдает каждое слово, каждая фраза. На что он им такой был нужен? Но как же я заблуждался. В 1960 году моего отца — в награду за то, что после 1956 года он сыграл довольно-таки позорную роль, — назначили лондонским корреспондентом ВТА. Ненадолго: за два года упорной подрывной работы, которую вели против “засланного парашютиста” основные силы ВТА, карьеру ему сломали. А при его назначении большой вес могло иметь то, что он согласился на сотрудничество и подписал бумагу. С четырьмя детьми в Лондон. Четверо детей — прекрасное прикрытие: столько забот, столько всякой всячины!

Но теперь-то мы знаем, что он не только докладывал как журналист, но и сам был ПАПАИ. Сек. сот. под код. именем ПАПАИ, один из членов т. н. “лондонской резидентуры”. Папа — Папаи. Мало того, что он в мгновение ока превратился из Фридмана в Форгача: вышел в коридор товарищем Фридманом, а вернулся товарищем Форгачем. Папаи. Страшно интересно, почему он получил именно эту кличку. Но теперь я этого уже никогда не узнаю. В занимательном исследовании Кристиана Унгвари о лондонской резидентуре и ее развале в одной из сносок всплывает некий ПАПАИ: он выступил с довольно-таки безумным планом, именовавшимся на профессиональном жаргоне “медовой ловушкой”, в рамках которого обещал, что наша родственница соблазнит молодого англичанина, профессора истории, — тысяча картечин и одно ядро, так и заорал бы: “Папа, кончай нести чушь!” Эта сноска до сих пор остается единственным свидетельством, что он действительно что-то делал, поскольку все три досье сек. сот. под код. им. ПАПАИ исчезли без следа. Или, по крайней мере, пока нигде не обнаружились. Пишу это как потомственный журналист. Кровь так просто не забьешь, она себя проявит. Куй железо, пока горячо. Не знаю, хочу ли я вообще видеть эти папки. Хотя хочу, конечно. Не говоря уже о том, что я совершенно превратно понял эту невинную сноску — наверное, потому, что хотел понять ее именно так. Просто спроецировал на эту серость и скуку фильм про Джеймса Бонда. Потому что в сноске вообще не было речи ни о какой “медовой ловушке”, как бы ни ласкала мне уши экзотичность этого выражения. С тех пор я добрался и до оригиналов донесений — жернова ИАГБ, Исторического архива служб госбезопасности, крутятся медленно, — из которых следует, что некий ст. лейтенант полиции Имре Такач устно расспрашивал папу (Папаи) на квартире “К” (то есть конспиративной), и единственное, что беспокоило старшего лейтенанта, как он и отмечает в разделе “Заключение?”, было то, что определенные детали папа (Папаи) раскрывал лишь после долгих понуканий, как человек, который не слишком напрягает память, а на повторно поставленные вопросы давал разные, порой путаные ответы.

З а к л ю ч е н и е

Уже в сентябре 1962 года “Папаи” устно отчитывался о встрече Ж. А. c Х.Р. С тех пор я много раз просил у него письменный рапорт об этом, но он всегда на каких-то основаниях в этом отказывал.

В ходе встречи я заставил его это написать. Ни рапорт, ни устный отчет не полные.

В деле Х. Р. “Папаи” можно использовать, хотя на основании родственных связей и проделанной работы следует обдумать, в какой мере его вовлекать.

Ст. лейтенант полиции Имре Такач

Этот ad hoc куратор не мог знать, что в 1963 году, после тотального провала лондонской командировки, папа заглянул в ту самую темную пропасть, в которую позже провалится уже основательно, то есть страдал от полного истощения нервной системы, как тогда выражались; это было второе его истощение, они случались раз в десять лет — ‘53, ‘63, ‘73, — как будто задавая широту и долготу папиного сумасшествия. Вот он сидит на скамейке в саду больницы Корвина на аллее Горького, после целого курса электрошоковой терапии, мне тогда как раз исполнилось одиннадцать, мама привела меня к нему, но папа не стал со мной разговаривать — он вглядывался куда-то перед собой, смотрел, будто не узнавая.

Когда в 2004 году я впервые вошел с улицы в ИАГБ — попробуй запомни это название, — чтобы истребовать свои бумаги и бумаги моих родителей, а также все, что касается моего окружения, мне выдали лишь три-четыре листочка, не имевших никакого значения, совершенно безынтересных, и поперек каждого шла надпись большими зелеными буквами: ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ СЛУЖБ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ.

Я получил ровно столько, сколько и большинство заявителей, о которых я слышал. Даже сейчас, приходя в читальный зал архива на улице Этвеша и выходя оттуда, я вижу, что каждый день появляются новые заявители, вижу, насколько они уязвимы, вижу, с каким терпением разговаривает с ними сидящий в стеклянной будке администратор — точь-в-точь как медсестра в нервном диспансере. Получив так мало бумаг, они, наверное, успокаиваются. Я не успокоился. Что же мне выдали? Один агент сообщил, чту я сказал как-то раз на гуманитарном факультете. Полпредложения. Да еще и не дословно процитировано. Глупости. Тогда нам еще не раскрывали имен агентов. Сегодня я знаю, как его зовут. Лица не помню. Понятия не имею, кто он такой. Мне даже лень подойти к полке и открыть конверт, в котором я принес тогда домой эти несколько страничек. Все это было ни пришей ни пристегни. Полное разочарование. И вот задним числом, когда я держу в руках две толстых подшивки, где и мое собственное имя встречается не раз, а не только имена моих родителей, когда я держу их в руках — виртуально, конечно, потому что вообще-то обе они, вербовочное досье и рабочее, находятся на улице Этвеша в крепко запертом шкафу в зале для исследователей, — я, как бы помягче выразиться, поражаюсь, почему мне вручили тогда только это. Грех было в 1990 году и позже не предать гласности все эти бумажки, все до одной, — грех, грех, грех. Непростительный, неискупимый.

Примечания

*Речь идет о различии между негласными сотрудниками управления III/III венгерской политической полиции, которое занималось внутренней контрразведкой (то есть в первую очередь следило за соотечественниками), и управления III/I, которое занималось внешней разведкой. После 1990 года выражение “тридробь-три” стало в Венгрии синонимом слова “стукач”.

** “Зехузе” — книга Андраша Форгача, опубликованная

в 2007 году. В ее основу легли письма, которые на протяжении всей жизни писала его матери живущая в Израиле бабушка Форгача, мать Брурии. Название переводится с иврита как “вот так вот” — любимое бабушкино выражение, нечто вроде воннегутовского so it goes, “такие дела”.

вроде воннегутовского so it goes, “такие дела”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.