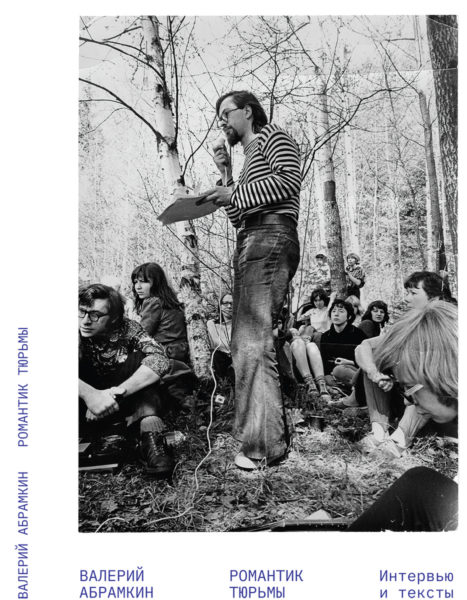

19 мая в Москве выходит книга «Валерий Абрамкин. Романтик тюрьмы». Это сборник интервью, текстов, статей, стихов советского диссидента, правозащитника и реформатора российской тюрьмы Валерия Абрамкина. Собрание выпускает Центр содействия реформе уголовного правосудия — организация, которую Абрамкин создал в 1988 году.

В день выхода книги Абрамкину исполнилось бы 75 лет. Его друзья соберутся вспомнить его и то, что он успел сделать за свою недлинную жизнь. Умер Абрамкин восемь лет назад, оставив неисследованное наследие, состоящее из интервью, текстов и тюремных дневников. Опубликовав часть из него, составители (честно предупреждаю о конфликте интересов: я — один из них, а также автор предисловия к изданию) постарались подарить читателям возможность познакомиться с мыслями, идеями и предложениями одного из самых сильных философов и реформаторов тюрьмы в современной России.

Отсидевший шесть лет в советской тюрьме за издание самиздатовского сборника «Поиски», Валерий Абрамкин вышел на свободу в 1985-м совершенно другим человеком. Заключение не только во многом изменило его понимание себя и жизни вообще — полученный опыт убедил его в том, что необходимо менять саму тюрьму. И Абрамкин занялся этим.

Девяностые и начало двухтысячных были временем, когда казалось, что изменить удастся действительно многое; перемены наступали практически во всех сферах российской жизни. На те годы пришлась реформа в судебной системе (которая в дальнейшем сменилась контрреформой) и, конечно же, в системе пенитенциарной.

Когда Абрамкин только начинал реформировать российскую тюрьму, правопреемницу тюрьмы советской, он находил понимание у законодателей, высокопоставленных тюремщиков и даже у некоторых представителей власти. Из его интервью, опубликованных в этой книге, видно, как постепенно таяли его надежды на то, что удастся «вернуть тюрьму народу» (один из главных его лозунгов и одна из любимых его идей), что получится значительно сократить тюремное население, добиться прекращения пыток и смягчения сроков, выносимых жестокими судьями. В его последних разговорах с журналистами 2006-2007 годов уже слышится безнадега, он срывается на крик, возмущается тем, что изменить ситуацию быстро не удается, а власть перестает слышать правозащитников.

Мне кажется, именно в своих интервью Абрамкин раскрывается наиболее объемно, причем ответы в них зачастую оказываются интереснее заданных вопросов. Абрамкин — из тех собеседников, которых почти невозможно остановить, для которых самое важное — изложить свои идеи и убедить собеседника в их непреложности и важности.

Удалось ли Валерию Абрамкину реформировать российскую тюрьму? Ответ очевиден: конечно, нет. Но за 15 лет активной работы по ее изучению, поисков выхода из ситуации катастрофы, в которой оказались пенитенциарная и судебная система России, ему удалось невозможно много: вносились изменения в законы, улучшалась — благодаря законодательным изменениям — бытовая жизнь арестантов, сокращались сроки наказания за незначительные деяния. Общественный контроль в СИЗО и колониях, появление региональных ОНК, идеи пробации, которые сейчас начинают реализоваться на государственном уровне — обо всем этом первым заговорил Валерий Абрамкин.

В начале 90-х годов он первым опубликовал знаменитую фотографию из переполненной камеры «Матросской тишины», которую он назвал «Ад на земле». Был медиатором в конфликте между бунтовщиками в Красноярской колонии и администрацией в 1991 году — во многом благодаря ему тогда удалось избежать жертв. В конце 90-х вместе с сотрудниками своего Центра опубликовал исследование «Фабрика пыток», в котором подробно рассказывалось, какие истязания в отношении арестантов используют сотрудники правоохранительных органов.

Всего несколько цитат из книги. Просто чтобы почувствовать ее автора.

Из статьи «Карательный треугольник. Надо работать с палачом»:

«Суд, прокуратура и милиция — это по-прежнему карательный треугольник. Они чувствуют себя коллегами, союзниками и, в общем-то, зависят друг от друга и поддерживают друг друга.

Пытки — это страшное дело еще и потому, что они влияют на очень глубинные вещи. Ученые установили: если человека пытают, то это влияет на его геном, на будущие поколения. Пережитый страх передается нашим детям, нашему будущему. А так хотелось бы, чтобы если не мы, так дети наши жили бы без страха перед ментами. Им и без того проблем хватит. Нормальных, человеческих проблем».

Из «Грустных заметок ведущего одной национальной дискуссии»:

«… жестокость нашего правосудия происходит оттого, что оно женское; 60% наших судей — женщины. Такого нет ни в одной другой стране мира!

И я не мог с этим не согласиться, вспомнив о том, что самые жестокие приговоры женщины-судьи выносят малолеткам и женщинам. Самые мягкие — мужчинам-рецидивистам».

И наконец, фрагмент из разговора правозащитника Валерия Абрамкина с президентом Владимиром Путиным на заседании Совета по правам человека при президенте в январе 2007 году.

«Я когда зашел в этот зал, у меня были приятные воспоминания, потому что четыре года назад была первая наша встреча, я с удивлением отметил про себя, что впервые в своей жизни у меня такое единодушие и единство взглядов с властью — у бывшего политзаключенного, который отсидел за правозащитную деятельность. Действительно, это было впервые в жизни и было понятно, потому что это был год, когда тюремное «население» резко сократилось. Мы встречались в этот момент. И дальше вроде бы все шло хорошо, но тут неожиданно почему-то пошел рост, и последние два года «население» тюремное растет большими темпами, чем падало, и это довольно печально. Причем много сделано для того, чтобы ситуация улучшилась: и финансирование в четыре раза увеличилось, и другие меры были приняты для того, чтобы избавиться от нашего позора — от следственных тюрем, которые называли адом на земле. А теперь все как будто бы идет в ту же сторону, и мы снова рвемся за Америкой, то есть уже догоняем.

Одновременно происходит другая печальная вещь. Мы отмечали, что уголовно-исполнительная система, как они ее сами называют, — одна из самых открытых, но в то же время примерно в последние три года эта система становится самой закрытой, самой непроницаемой, даже по сравнению с МВД, с прокуратурой и т.д. Самой закрытой. Но если это происходит, значит, может быть, им есть что прятать. Может, правы те радикальные правозащитники, которые говорят о том, что там страшные вещи происходят, и вспоминают ГУЛАГ. Но на самом деле, конечно, рост социальной напряженности, который отмечается прессой и правозащитниками в связи с акциями протеста многочисленными… Каждую неделю сообщение: там-то «вскрылись», там штырем голову проткнули, в другом месте рот зашили в знак протеста. Тут вот, конечно, сложный блок причин, почему растет социальная напряженность. Там не только виновата служба исполнения наказания».

Тексты, опубликованные в книге «Романтик тюрьмы» написаны давно — десять-двадцать лет назад. Но, удивительным образом, сейчас они звучат чрезвычайно актуально. Более того — многие нереализованные идеи Валерия Абрамкина сегодняшние тюремные реформаторы могут взять на вооружение. Иногда не стоит заново изобретать велосипед — особенно, говоря языком поговорки, если чертеж этого самого велосипеда уже начертил кто-то другой.

Абрамкин себя не считал правозащитником. Когда его спрашивали об этом, он отвечал: «Надеюсь, что я принадлежу к некоему “правильному” (это на тюремном языке) сообществу, в котором и Андрей Дмитриевич [Сахаров], и Юрий Орлов, и Сергей Адамович [Ковалев], и доктор Гааз, и Серафим Саровский (вместе с житийным “медведем”), и доктор Януш Корчак…»

С разрешения Центра содействия реформы уголовного правосудия мы публикуем отрывки из тюремных дневников Абрамкина. Его «Лоскутки» — письма к жене Кате, которые он посылал на папиросной бумаге из разных СИЗО в начале 80-х годов. Книгу с 19 мая можно будет найти в магазине «Фаланстер» и в Центре содействия реформе уголовного правосудия в Москве.

Лоскутки

Это особые тексты Валерия Абрамкина, написанные им в разных тюрьмах в 1979–1986 годах. Начинал он писать в «Бутырке». Вот как об истории создания этих текстов рассказывает его жена, Екатерина Абрамкина (Гайдамачук).

«В 1980 году у нас в доме появились новые словосочетания: «папин шоколад» (крошки от тщательно вырезанных треугольничков белого шоколада «Таблерон», которые обозначались в бланке тюремной передачи как сливочная помадка); «папина колбаса» (горбушечки, отрезанные после взвешивания на «медицинских» весах, иначе принимающие передачи оттяпывали половину); «папин аблокат» (единственный человек, к которому мой двухлетний сын отпускал меня без скандала)…

Летом 1980-го Валера, находясь в одиночной камере Бутырской тюрьмы, написал мне много писем на полосках папиросной бумаги (переписка во время следствия тогда была запрещена), которые ему удалось передать осенью на волю. В этих лоскутках было описание тюремного быта, взаимоотношений сидящих между собой и с начальством, рассказы сокамерников и проч. Валера надеялся, что я смогу сделать из них книжку и опубликовать ее на Западе. Но «расшифровывать» крошечные буковки на узких полосках папиросной бумаги приходилось между делом, пряча от чужих глаз. Через пару лет лоскутки превратились в 200 страниц машинописного текста. А потом «накатил» второй тюремный срок. Поездки в Сибирь на свидания, письма и жалобы всяким официальным лицам, непростой быт и страх спровоцировать третий срок заставили спрятать проделанную работу до лучших времен. Потом машинописные листы растерялись при переездах, а лоскутки чудом сохранились…

Незадолго до смерти Валера рассказал о них нашей дочери, но разрешил их читать уже без него. Так в 2013 году появилось новое словосочетание «папины лоскутки». А пять лет спустя Катя вновь «расшифровала» их, и теперь у меня появилась надежда, что они обретут новую жизнь».

Катя Абрамкина, дочь:

«Сорок лет назад моих родителей разлучили на очень долгие шесть лет, у моего маленького старшего брата отобрали папу навсегда. Я родилась после тюрьмы и таких своих родителей узнала только из «папиных лоскутков», которые достались мне в наследство в 2013 году».

Из «Папиных лоскутков»

Тем сумеречным декабрьским утром, когда захлопнули меня на заднем сиденье черной «Волги» между Бурцевым и не проспавшимся от вчерашней попойки безымянным «сотрудником», я почти не сомневался: это — арест. Спроси меня в ту минуту о последнем желании (не правда ли, вполне хрестоматийная ситуация для последнего желания?), не стал бы раздумывать и выбирать. Единственным моим желанием было видеть тебя…

…Первая из отряженных на меня машин срывается с места и исчезает в Чистопрудных волнах. Через минуту трогаемся и мы.

Я располагаюсь поудобней и закрываю глаза: не смотреть и не угадывать, куда везут, — так проще, так спокойнее. И чтобы занять чем-нибудь разбухшую от бессонной ночи и никотинового чада голову, дергаю за ниточку первой попавшейся истории…

…Ранним утром по пустынной улице города бредет грустный, опечаленный прохожий. Его широко раскрытые глаза не видят ничего вокруг. Погружен ли он в себя? Занят ли нездешним видением? Или просто ничего не хочет видеть? Чуть впереди него, на поводке ковыляет маленькая, с длинным туловищем и с мохнатыми, свисающими чуть не до земли ушами собачка (все забываю узнать — как называется эта порода). Одна лапа ее, заботливо, но неловко перевязанная батистовым платочком с вензелем Е.П., по-видимому, перебита. Она очень старается быть все время чуть впереди своего хозяина и оттого порой неловко ступает на поврежденную лапу, что причиняет ей видимую боль. Иногда собачка оглядывается на ходу и, не поймав взгляда грустного прохожего, потявкивает и жалобно скулит. Не оттого, что ей больно, а оттого, что жаль ей своего хозяина… Здесь я не выдерживаю, открываю глаза и вздрагиваю с грустной радостью: машина поворачивает домой. К тебе, на обыск.

…Если бы знали они о реальной цене того обыска, то не домой к тебе меня бы покатили, а сразу по последней хорде круга: МГП, КПЗ — Бутырка. В бесцветно-неразличимые тюремные будни, когда наваливался на меня, сбивая дыхание, хаос, когда на горле удавка тоски, в минуты выстуживающего душу отчаяния я припадал к живой воде воспоминаний. И многим месяцам из вольного прошлого не хватало той силы, волшебной спасительности, что таилась в этих последних, вырванных из жадных лап разлуки часах…

Но, Боже, как трудно выстраивался для нас поначалу тот прощальный день. Я сжимал твою похолодевшую руку и молился, чтобы не разгорался еще сильнее огонек тревоги в твоих зрачках. Прости, не за тебя, я за себя в тот час молился. Я обязан был быть сильнее, но боялся не выдержать.

…Я курю на кухне у приоткрытой двери балкона и наблюдаю, как ты хлопочешь над обедом. Господи, никогда раньше не знал, какое это блаженство: никуда не спеша, не отвлекаясь на «дела», просто стоять и смотреть, как любимая священнодействует на кухне… А впереди бессчетные месяцы на кислой, без запаха хлеба тюремной пайке, переваренной мертвой баланде, без единого кусочка, над котором поколдовали твои руки. Впереди… Но это «впереди» — как гвоздь в подошве, если стоишь — не беспокоит. А я стою и никуда не тороплюсь…

… Я курю на кухне у приоткрытой двери балкончика и смотрю, как ты хлопочешь над обедом, запоминаю, впитываю каждое движение твое, каждый жест, случайно брошенный взгляд, мимолетную улыбку…

— Они тебя заберут? – спрашиваешь ты, и я губами чувствую, как печально дрогнули твои пальцы.

…Обед был готов. Есть совсем не хотелось. Наше последнее застолье. Я откупорил бутылку нашего любимого «Гурджаани», купленного случайно накануне. Недремлющий «одночленный» бросился к Бурцеву и что-то горячо зашипел ему на ухо. Старший следователь МГП вздрогнул и поглядел на нас мутным взором. «Вам, Валерий Федорович, ни в коем случае…»

Бутырка, одиночка шестого корпуса (коридор смертников),

июнь 1980 года

Одиночка

Лето 1980 года. Одиночка шестого корпуса, Бутырка

Итак, сударыня, я предлагаю сойти с тропы наших воспоминаний и посетить меня в моем уединении. Итак, смелее, сударыня! Пока дремлют опера, а вертухаям нет дела до того, что занимаюсь я делом запретным (возвращая мне 16 июня чистую бумагу, опер официально предупредил, что впредь за писания, не имеющие отношения к моему уголовному делу, я буду наказываться вплоть до карцера), им, вертухаям, вполне достаточно видеть меня в дверной глазок не висящим в петле, не стоящим около окна, не шумящим, не буйствующим, а сидящим спокойно за столом; так вот, пока дремлют по случаю воскресного дня опера, я успею Вам кое-что показать. Остановитесь у двери и подождите, пока глаза Ваши привыкнут к здешнему полумраку. А теперь окиньте все мимолетным взглядом и скажите: прав ли я был, окрестив с ходу мое временное пристанище — казематом? Нет-нет, не пугайтесь, здесь нет крыс и тараканов, правда, в изобилии клопы, но эти мирные и тихие существа не нарушат уже привычного для меня безмолвия. Прислушайтесь, как здесь торжественно звучит это слово: БЕЗМОЛВИЕ, как мягко подтверждается оно приглушенным казематным эхом: без… мол… вие… мол… вие.

Теперь пора дать некоторое разъяснение по поводу предметов, составляющих интерьер моего каземата.

«Ш» — шконка или, на казенном языке, «индивидуальное спальное место». Несмотря на гарантии, не каждому зэку удается попасть на заветное «индивидуальное место».

А у меня, как видите, 4 шконки … так что одиночкой эту камеру можно назвать условно. Покуда я тут стараниями тюремного начальства — один.

Признаюсь Вам на ушко, сударыня, что и это не совсем соответствует действительности. Первые 5 дней вместе со мной пребывал здесь еще один собутырник — огромный черный жук. Наше знакомство началось не совсем дружелюбно. В первый день, когда я едва отошел от таскания по боксам и тотального шмона с существенными потерями и разместился в приятном одиночестве, мне на голову с потолка грохнулось что-то огромное, барахтающееся и свистящее. В горячке я чуть не «замочил» несчастное существо, но жук вовремя спрыгнул с головы на стол, рассмешив меня своим залихватским «Гоп-ля-ля». Вначале я принял его за таракана, но вскоре признал свою ошибку и принес извинения. Он оказался добрым малым. Мы подружились, не мешали друг другу заниматься своими делами и даже перебрасывались иногда парой словечек. Я пробовал его кормить, но баланда не вызвала у него особенных восторгов. Он загрустил, и мне пришлось устроить ему побег через решетку в открытом спичечном коробке, чтоб не зашибиться при падении. С тех пор я пребываю здесь в полном одиночестве. Клопы не в счет. За этими сверхсоциальными существами мне трудно признать право на индивидуальность.

На цыпочки привстав

К зарешеченному окну,

Я дотянусь, подтянусь,

Да много ли мне надо?

Несколько хрустальных шариков —

Достаточная награда

За исцарапанную руку и окрик

Вертухая за дверью:

«У окна не положено»…

С ладоней мокрых

Губами сниму осторожно

Уцелевшие дождинки

Без примеси, без привкуса ржавчины…

И это все?…

Возможно.

Письмо из Бутырок

5 окт. 80 г. Бутырка, кам. № 19

Друзья! Братья и сестры! Милые мои! Большое спасибо вам за те прекрасные, радостные, праздничные дни, что вы так великолепно выстроили в грустную судебную пору моего заточения.

Десять месяцев за глухой стеной в полмира толщиной должны были напрочь отделить меня от всего, что составляет жизнь человека: его родных, близких, друзей, — от его дома, работы, его любви и привязанностей, от живого слова, живых людей. Но и сюда, и даже в полтора месяца одиночества в камере смертников доходили до меня отзвуки происходящего на воле. Шестой-восьмой номера «Поисков», выступления в защиту арестованных членов редколлегии, письма, заявления, телеграммы, которыми были завалены и следствие, и тюремная администрация, январский вечер с нашими старыми «лесными» программами… Ну а то, что Катюша в трудную минуту не остается без помощи и поддержки, — в этом я не сомневался.

Отзвуки отзвуками, а все-таки я сильно скучал; десять месяцев не видеть близких, дорогих лиц, не слышать голоса друзей, не поговорить, не поспорить…

И вот суд. Долгие, томительные, тошнотворные часы в зале судебного заседания под равнодушными взглядами дрессированных «представителей общественности». (Там, в этой топкой гнильце, маленький островок надежды и отчаянья: мои родители, сестра, позже и Катюша.) Выматывающие последние силы утренние шмоны, ругань вертухаев, сбивающая дыхание теснота бокса, горькие рассказы случайных попутчиков из Бутырки, перед которыми собственная беда кажется мелкой и ничтожной, снова бокс, еще более тесный и сумрачный, в подвале Мосгорсуда… Конвой руки назад встать к стене лицом быстрей не смотреть не оглядываться не смотреть в сторону убрать руки с перегородки.

Нудная перебранка за право сказать хоть что-то по делу. Поздним вечером снова воронок, Бутырка, вертухаи, и как невозможного счастья ждешь (мечтаешь) своей камеры, шконки, дойти, добраться, провалиться, забыться. Да наваливается тяжелым камнем бессонье, и гудит голова: что? Что можно сделать и сказать завтра? И не успеешь задремать — пять утра, залп кормушки: «Абрамкин, с вещами!» И это праздник? Да, праздник! И за те мгновения, когда выводили меня вечером из конвойки и я видел ваши лица и слышал ваши голоса, можно было бы заплатить и вдесятеро большую цену.

Ва-лера, Ва-ле-ра — Господи, не знаю, как вам это удалось, но слышал я этот крик еще в первый день, 24-го, в подвале конвойки и, кажется, различил даже голос Виктора. Каким образом прошел на лестницу Глеб? Я успел помахать ему рукой. Совсем рядом было Танькино лицо (кто же такой там ее держал — не супруг ли? Поздравляю, Танечка!) А через дырочку глазка в воронке я успел встретиться взглядом с Сережей. Ну а ежевечернее Володино «Валера» оглушало даже конвоиров. А был еще и букет васильков, переброшенный через забор (сбивались с шагу солдаты и осторожно перешагивали). Каким счастьем был для меня день 2 октября. Допрос свидетелей. Мужественное, стойкое поведение Виктора Сорокина, последовательность и логичность которого вывела из себя до пены на губах председательствующего, до срывающегося в лай крика прокурора. Даже дрессированная публика не выдержала своего номера и в открытую гоготала над судом. Ничего, ничего не смогли они сделать и с Мишей Яковлевым. Сколько пришлось ему, бедному, выдержать! Забрали десятилетний архив: рассказы, пьесы, повести, романы… Одесские и московские мытарства с хвостами, допросами, выдворениями из Москвы. Так не хватило, добавили еще угрозы в камере свидетелей! Мишка, твое удивительное спокойствие, тонкий юмор (мне, кажется, давно не было так смешно, с того самого времени, когда я читал твои рассказы) и то, как ловко ты сажал в лужу этих тупых служителей беззакония, — просто восхитительны. (Миша и Наташа, примите мои запоздалые поздравления, я рад за вас, ребята, доброй вам жизни!) А во время выступления Томачинского, казалось, все поменялось в этом зале — в шкуре преступников съежились судьи и прокурор.

Я понимаю, как трудно было выступать на этом суде Ирине Малиновской, тем более убедительным, достойным и благородным представляется ее поведение. Вся чушь, нелепица, подловатость следствия была хорошо проиллюстрирована Рубашовой. Нежданным-негаданным подарком оказалось появление на суде Сонечки Сорокиной. По-моему, это было самое блистательное выступление за весь суд, и впечатление оно произвело на всех присутствующих (конвойные уже в воронке больше всего расспрашивали меня «про Сорокину»). Удивительное сочетание мягкости и пламенности, трогательности и убедительности. Сонечка, не расстраивайся: от твоего букета мне досталось несколько лепестков, и прошел я с ними все шмоны, а в камере мы с моим единственным сокамерником, тоже возвратившимся с суда, долго не могли прийти в себя от изумления: не помялись, не засохли, не потеряли живой трепетности и цвета, запаха эти лепестки. Настоящее сказочное чудо!

Следственная липа — Касаткин, бледный, трясущийся, прячущий глаза… нет, он не мог мне испортить праздник. Ах, жалок он был и ничтожен, настолько жалок и ничтожен, что я не смог терзать его убийственными вопросами и отпустил без покаяния.

Слушал я вас, ребята, и думал: ну почему, почему я лучше всех? Всех… Всех… Всех… Может быть, на Марсе и есть кто-нибудь лучше меня, а на Земле? Нет, нет, на Земле лучше такого не найдете… Не обижайтесь, ребята, но, честно говоря, расхваливали вы меня чрезмерно. А вдруг я все это всерьез приму, а? Это что же будет: зэк с крылышками? И какой тогда нужен будет конвой? А впрочем, ладно! Втихаря признаюсь, что я и летать умею, рассказывать дальше не буду — все равно никто не поверит.

За все время процесса я чувствовал помощь и поддержку. И вашу, Раиса Борисовна, Михаил Яковлевич, Петр Маркович, Глеб, Володя, Виктор и Юра… Вашу, Сережа Ходорович, Арина Жолковская, Витюша… Вашу, Феликс и Вера Серебровы, Игорь Мясковский, Володя Кучеров, Сережа Белановский, Валерий Жуликов, Танечка Замятина… Простите, ребята, не буду перечислять всех, но каждого из вас в отдельности я помню и люблю. Не сочтите это за громкие слова, но именно благодаря вам я горжусь тем, что родился на этой земле и принадлежу этому народу. Я никогда не определял, я не высчитывал, много ли в России честных и порядочных людей. Какая разница: сотни или тысячи. Версилов у Достоевского, кажется, говорил, что ради одной сотни или тысячи таких людей, может быть, и нужна была вся наша история.

Мне приходилось выстаивать томительные часы у закрытых дверей «открытых» судебных процессов. Теперь двери закрылись за мной, четыре дня шел судебный процесс. Значит, есть личный опыт, и можно сравнивать. И я не преувеличу, если скажу, что здесь, на скамье подсудимых, и легче, и проще. Еще раз спасибо вам за все…

В последний день, когда суд переписывал приговор, в окно с грохотом и звоном упал кирпич. Перепуганный конвой вызвал подкрепление, и были приняты все меры к тому, чтобы я вас не увидел и не услышал. Да ничего им не помогло. И снова были те прекрасные мгновения, когда нас не могли разделить железные ворота и стены.

До сви-да-ни-я… Я мог, я должен был ответить вам. Ничем мне это не грозило, а один солдатик даже тихонько шепнул: «Ладно, крикни, ничего с тобой не сделают». Но проклятый комок кляпом забил горло, и не смог я выдавить из себя ни слова.

До свидания… До свидания на воле. Храни вас Бог, товарищи мои.

Дорожные лоскутки

Июль 1983 года, Новосибирская тюрьма

…Нас гонят по подземному коридору, соединяющему этапку с баней. Лай овчарок и отрывистые в тон собачьему лаю команды: — Не-отст-вай-жи-вей-стяги-вай-бля-фуе-со…

Рефреном выхлесты-хлопки дубинок, каратистские «йааа-ха-йаа…» ментов и приглушенным эхом зэковское: «аааа…». Бьют тех, кто притормозился, чтобы подобрать оброненную тряпку или пачку махорки, бьют тех, кто не выдержал темпа и отстал от впереди бегущего, бьют последних. По голове, по хребтине, по ребрам, по почкам…

Я все забыл: кто я? где? Я забыл волю, мне не вспомнить имени любимой женщины, глаза мои залубенели, и язык не вымолвит человеческого слова.

Я зверь, мое единственное желание — увернуться от хлыста погонщика, а когда хлыст достает меня, мою глотку раздирает крик ужаса: «аааа…».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.