Скоро в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной» выйдет новая книга Людмилы Улицкой «Бумажный театр: непроза». Название, как рассказала «МБХ медиа» сама Улицкая, придумано по аналогии с термином «Бумажная архитектура», введенным еще в XVIII веке художником и архитектором Джованни Пиранези: это «то, что можно нарисовать, но нельзя построить». Книга составлена из неизданных ранее и не поставленных в театре пьес, из неснятых сценариев, отрывков из дневников, мемуарной прозы.

Одна из глав этой книги называется: «Ближний круг», и в ней Улицкая пишет о тех, кто для нее важней чем творчество, романы, рассказы, литературный успех и все премии мира. Это ее друзья.

Одна из глав этой книги называется: «Ближний круг», и в ней Улицкая пишет о тех, кто для нее важней чем творчество, романы, рассказы, литературный успех и все премии мира. Это ее друзья.

«Как мы выбираем друзей? Да и выбираем ли?», — спрашивает она. И отвечает: «Они случаются в жизни, иногда сильно меняя ее траекторию. Конечно, дружба — это всегда любовь, но без примеси сексуальной страсти, хотя иногда с присущими страсти ревностью, чувством собственности и разочарованиями. Любовь же без дружбы живет только до тех пор, пока не испаряются страсти. Я собрала за жизнь великую коллекцию друзей, частью уже ушедших. Удивительно и прекрасно, что список открыт и до сих пор появляются новые. За всю мою жизнь я теряла не только мертвых, но и несколько вполне живых. Грущу об этих потерях. Боюсь, невосполнимых».

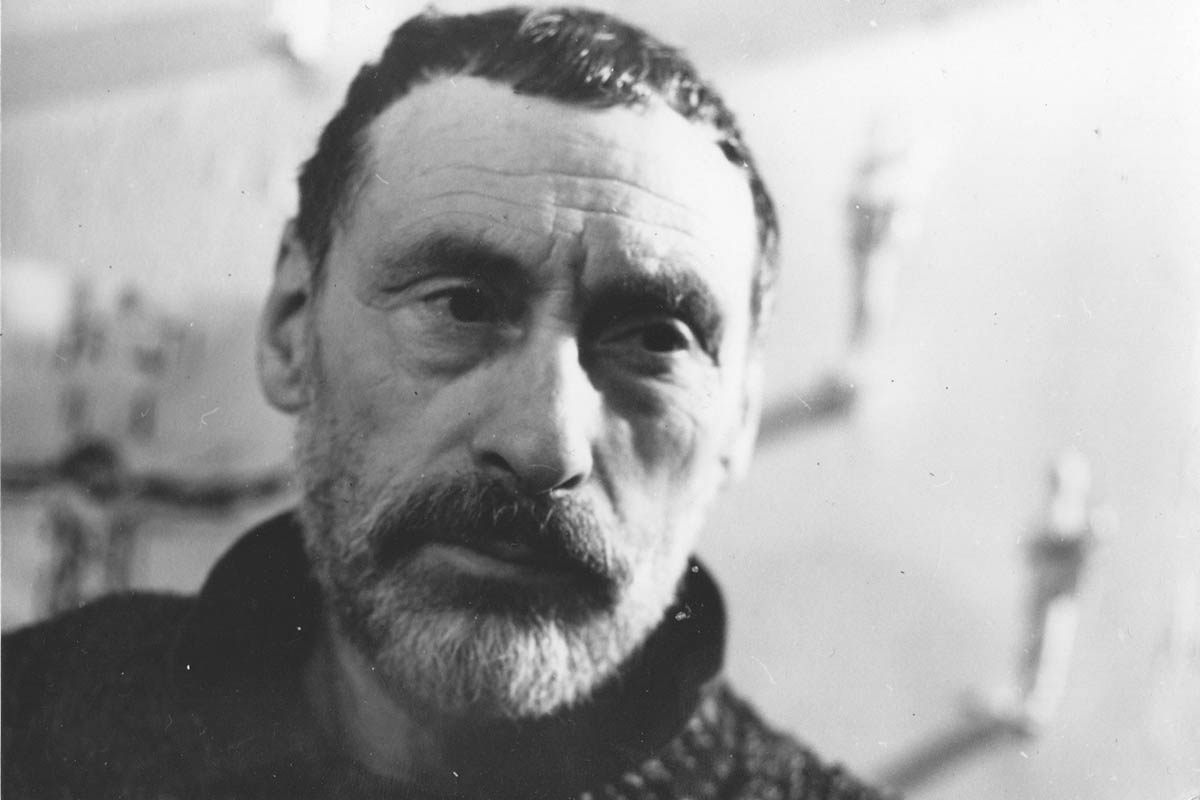

Один из таких близких и недавно ушедших друзей — это художник и скульптор Дмитрий Шаховской. С разрешения автора и издательства «МБХ медиа» публикует главу из книги, посвященную ему.

Дмитрий Шаховской и Людмила Улицкая. Кадр из фильма Николая Наседкина «Место присутствия». Съемка — лето 2014

Дмитрий Шаховской и Людмила Улицкая. Кадр из фильма Николая Наседкина «Место присутствия». Съемка — лето 2014

***

Любовь без взаимности

Одним из таких харизматичных людей, центром довольно обширного дружеского круга был Дмитрий Шаховской по прозвищу Князь. Он был и вправду отчасти князь — мать Димы была княжной. Отец — священник о. Михаил Шик, один из новомучеников российских, расстрелянных на полигоне в Бутове под Москвой в 1937 году.

Дима носил фамилию матери, вернее, тетки, усыновившей двоих младших детей после ареста отца и смерти матери. Приговор “десять лет без права переписки” означал расстрел, но об этом семья узнала много позже, а мать Димы и умерла, надеясь на то, что муж ее жив. Без упоминания о родителях, отце Михаиле Шике и матери Наталье Шаховской, рассказ о Диме будет неполным. Архив писем, который сохраняют потомки Шаховского, — это не только история семьи, в которой соединилась кровь русских аристократов, декабристов и потомка раввина, ставшего православным священником; это история страны воюющей, уничтожающей своих лучших детей, загоняющей в тюрьмы и в ссылки ни в чем не повинных людей, тех самых, кто создавал ее культуру. Семья Шаховских — одно из свидетельств истории страны*.

Вот отрывок из письма Дмитрия Ивановича Шаховского, деда Димы, к дочери Анне, сестре Диминой матери, в Бутырскую тюрьму. Написано в декабре 1920 года: “Радуюсь Твоему бодрому настроению и был уверен, что Ты так отнесешься к тюрьме. Я считаю, что без тюрьмы образование русского гражданина не может считаться законченным, а так как я всегда изо всех сил желаю Тебе и гражданства, и законченности образования, то не могу огорчаться, что судьба послала тебе это испытание…”

Судьба послала семье Шаховских все испытания времени: ссылки, аресты и расстрелы, эвакуацию, голод, непосильный труд для выживания.

В 1925 году отец Димы Михаил Шик принял сан диакона, начал служение и уже в 1926 году был сослан в Турткуль, в Казахстан. К тому времени в семье было трое детей.

В 1927-м Наталья Дмитриевна навещает мужа в ссылке, а в 1928 году рождается Дима.

В 1931 году семьей Шаховских был куплен дом в Малоярославце. Там и прошло Димино детство. Жизнь семьи до сих пор связана с этим домом. Недавно я встречалась с Наташей, старшей дочерью Димы, и она рассказала, что после пожара, уничтожившего две пристройки, но пощадившего дом, надо чинить крышу, чтобы не погибло это чудом сохранившееся семейное гнездо. И речь идет вовсе не об усадьбе князей Шаховских, а о небольшом мещанском доме, в котором жила большая семья, в одной из пристроек расположилась домовая церковь. В ней тайно служил отец Димы, Михаил Шик, к тому времени ставший священником. В 1928 году он вернулся из ссылки и должен был жить за 101-м километром. Малоярославец и был за 101-м километром, и в те годы в нем жило множество таких же, как он, пораженных в правах людей.

Эти годы можно назвать семейной идиллией: любящие родители, пятеро детей, огород, корова, — то есть не голодали, но много работали для выживания.

От 1936 года сохранилось письмо Натальи Дмитриевны к матери: “…если Миша уедет, мне придется колоть и носить дрова, ходить за коровой и т. д., а при нем мне дела очень мало и я не устаю. Притом же Мише надо продвинуть свою работу над переводом Гёте, раньше чем ехать в Москву”.

Перевод окончен не был. В 1937 году в этот дом снова пришли сотрудники НКВД. Отец Михаил был обречен, но никаких прямых доказательств его противозаконной деятельности не было. Но когда о. Михаила уже уводили, спросили паспорт, который хранился в пристройке, поначалу сотрудниками НКВД не замеченной. Они вошли в пристройку и обнаружили там священническое облачение. Расстреляли его 27 сентября, на следующий день после вынесения приговора…

Жил Дима в Малоярославце многие годы. Там же пережил и оккупацию. Ему было 13–14 лет, на плечи его и сестер, пятнадцатилетней Лизы и семнадцатилетней Маши легли заботы о пяти старухах, которые оказались в этом доме. Вот отрывок из письма Натальи Дмитриевны Шаховской от января 1942 года к сестре Анне:

19 января 1942

…Ты уже знаешь, если получила наше первое письмо, что дом был полуразрушен во время первой сильной бомбежки, под Покров, 13 октября и мама была слегка поранена. После того мы пережили еще несколько жестоких бомбежек, артиллерийский обстрел, грабеж и длительный постой немецких солдат, угрозы гестапо в связи с Гизеллой Яковлевной, наконец новую, оч. жестокую и длительную бомбежку, артиллерийский обстрел, пожары (все были дома, потому что опыт показал, что уходить хуже, мы все время бегали взад и вперед), но дом уцелел, хотя крыша пробита и 4 раза вылетали рамы (а мороз был 35); под конец, недавно, 4 янв<аря> увели у нас корову.

Но самое тяжелое испытание — это пять бабушек, оставшихся на нашем попечении, которым мы должны были уступить лучшие места в уцелевшей половине дома (сами спим в маленькой столовой и в большой комнате на полу), для которых я отнимаю у детей добытый ими с большим трудом хлеб, которые все время ссорятся между собой (и с детьми), постоянно недовольны, боятся холода и голода и во всех отношениях больше дети, чем мои взрослые дети.

Дети же здоровы и довольно бодры, особенно Маша, она не теряла равновесия и даже хорошего настроения в самые трудные минуты, бегала под обстрелом от бабушки к бабушке, таскала вещи, заколачивала окна, устраивала “уют”, зарабатывала нам хлеб стиркой, спит все время на полу, без угла, и ни разу не жаловалась. Лиза же и Дима, хотя много работали и сейчас работают (на них снабжение дровами, добыча конины и т.д.), и Дима меня неизменно сопровождал в самых трудных экспедициях…

“Пять бабушек”, проживавших в это время в доме, — мать Натальи Дмитриевны и две ее сестры, а еще свекровь Гизелла Яковлевна, Варвара Григорьевна Малахиева-Мирович. Всем за семьдесят. Две старушки за время оккупации умерли…

Не могу не привести отрывок из незаконченного и неотправленного письма, написанного Натальей Дмитриевной Шаховской своему мужу, о. Михаилу Шику, которого к тому времени уже пять лет как не было в живых, за два месяца до собственной смерти:

16 мая 1942

Дорогой мой бесценный друг, вот уже и миновала последняя моя весна. А Ты? Все еще загадочна, таинственна Твоя судьба, все еще маячит надежда, что Ты вернешься. Если Ты и вернешься, мы уже не увидимся, а так хотелось Тебя дождаться. Но не надо об этом жалеть. Встретившись, расставаться было бы еще труднее, а мне пора. Я знаю, милый, что, если бы Бог судил нам провести старость вместе, мы бы жили с Тобой хорошо… Весной 39-го года я вышла в сад и с тоской подумала: зачем все так цветет, когда друг мой этого не видит. Лучше уж бы везде была пустыня. И точно накликала беду. В следующую весну уже ничего не цвело…

…Миша, какие хорошие у нас дети! Этот ужасный год вой ны раскрыл в них много, доразвил, заставил их возмужать, но, кажется, ничего не испортил. Дима за последний год вырос в сознательного, глубоко убежденного христианина. Я очень с ним сблизилась. Никогда он, верно, не забудет, как мы сидели в убежище, когда с воем, с визгом летела с неба бомба… Он помертвел: “Мама, к нам, к нам”. Я сказала: “Молись, Дима”, — и он снял шапку и долго истово крестился. “Ну, Дима, — живы…”. Бедный мальчик, сколько ему пришлось пережить… (Письмо не окончено.)

Я познакомилась с Димой Шаховским в семидесятых годах прошлого века. Ему было около пятидесяти… Людей этой редкой породы я до тех пор не встречала.

С отрочества он рос мужчиной — тянул весь дом. Земля, вода, дерево, глина — деревенская жизнь была ему близка, с этой материей сроднился. Городской человек навсегда упрятывает в себе эту природную жизнь, но Дима с ней никогда не расставался. И чувствовал себя лучше всего на свободе — в деревне Акатово, в лесу, на речке… возле земли и воды. Все знал и умел: наловить рыбу рано утром — не для мальчишечьей забавы, а семье на обед, — наколоть дров, управиться с огородом…

Выглядел Дима всегда так, как будто ему легко жить. Без натуги. Насмешливый и неосуждающий, строгий к себе и терпимый к окружающим, окруженный выводком детей, своих и соседских, он обладал всеми качествами, которые так ценятся мальчишками: ловок, быстр, рукаст — мог все починить и все построить. Никогда не видела его верхом на лошади, но у него были ухватки и движения всадника. Словом, настоящий джигит.

В Крыму, в Судаке, где наша большая компания летом пасла детей, случалось большое счастье, когда приезжал Шаховской. Он украшал собой ночные посиделки с местным портвейном и расстроенной гитарой, и все это в воздухе крымской легкой любви, детских карнавалов, завязывающихся на глазах браков и адюльтеров. А поутру Дима, не знающий похмелья, с кучей ребят поднимался на гору Георгия, на Таракташ или совершал пешеходный бросок на мыс Меганом. Как легко и красиво он ходил, и все подтягивались под его экономный и ловкий шаг.

Шаховского все любили. Самые разные люди. Кто не любил, тот уважал, но вообще-то он был в своем кругу патриархом, советчиком и безусловным моральным авторитетом. Легко общался и с мастеровым, и с интеллигентом, и с аристократом, и с крестьянином — наверное, потому, что все эти социально читаемые свойства в нем сошлись редким образом. Впрочем, к интеллигентам Шаховской относился несколько настороженно. Так, по крайней мере, мне казалось. МОСХовское начальство его как раз сильно не любило и побаивалось. Говорил он всегда что думал — и лично, и публично. Не обличал никого, но называл вещи своими именами. Андрей Красулин как раз вспоминает, как на какой-то МОСХовской конференции, когда обнаружилось чье-то мелкое жульничество, он назвал прилюдно всё своими именами, и от стен торжественного зала, опекаемого ГБ, отделились как тени топтуны и забегали… Докладывать куда надо? Независимость — вообще редкое качество, особенно для художника, особенно в России, особенно для сына расстрелянного священника.

И был он христианин. Его христианство было с детства впитанное, семейно-домашнее, совершенно не натужное, как у нас, новообращенных шестидесятых годов. И было в Диме еще одно качество, которое очень трудно определить: легким движением руки он мог отвести удар, неприятность. Ему была дана какая-то маленькая и таинственная власть над обстоятельствами. А может, это и не власть вовсе, а способность к мгновенной мобилизации? Трудно пример привести. Ну, пьяный приятель бросает Андрею в голову табурет, а Дима подставляет руку и табурет летит мимо. На Диминой руке огромный синяк. Но голова Андрея цела…

Мне Шаховской очень нравился. Но он не был моим другом. Более того, Диме я определенно не нравилась. Он был ближайшим другом Андрея. В те далекие семидесятые Андрей не был мне мужем. Он был любовником, и не мне одной. Шаховской неодобрительно относился к такой вольности нравов и отношений, но никогда ни словом, ни взглядом этого не демонстрировал.

Длилось это лет двадцать. И все эти годы я решала эту тонкую задачу, поставленную Димой: как любить человека, который тебя не любит. В те времена мне еще нравилось нравиться. Но, в конце концов, бывает же на свете любовь без взаимности. Решила, что это надо “принять как факт”. Чувствуя Димино прохладное отношение, я и не приближалась к нему на близкое расстояние. Но это не мешало моему восхищению Князем. Так мы и жили, изредка встречаясь в основном у Андрея в мастерской, общались по касательной много лет. Да и с Андреем в те годы отношения были сложными и неровными. Всем было трудно.

Как пишут в старомодных романах: и прошли годы. Однажды Дима позвонил мне и сказал: Люська, мне надо с тобой посоветоваться…

Я совершенно не помню, о чем он хотел со мной посоветоваться, но запомнила мое восторженное изумление… может, Дима не так уж плохо ко мне относился? Может, за эти годы он ко мне переменился? Мои психологические судороги закончились; с тех пор наши отношения с Димой были самыми теплыми. Но какой урок я получила! Я научилась любить без взаимности… совершенно бескорыстно и без всякой надежды.

Наверное, с того момента я и перестала его побаиваться и смогла ближе узнать. И работы его узнавала. Он с ними нисколько не носился, не особенно показывал. Был в работе немногословен. Сообщение свое делал один раз: один раз “Свадьба”, один раз “Рождение”, один раз “Прощание”. Дерево было его любимым материалом, и он был с деревом в близких отношениях, со взаимным, я бы сказала, пониманием. Он его тронет топором, и оно сразу отвечает. Андрей совсем иначе работает: входит в какую-то тему и в ней проживает довольно долго. Высказывание Андрея не единичного характера, как у Димы, а разговор на тему… А у Димы — одно касание, и все. Между ремеслом и творчеством не было никакой разницы. То есть ремесло и было его творчеством. И теперь, когда Димы уже три года как нет, эти работы его становятся всё значительней и мощней.

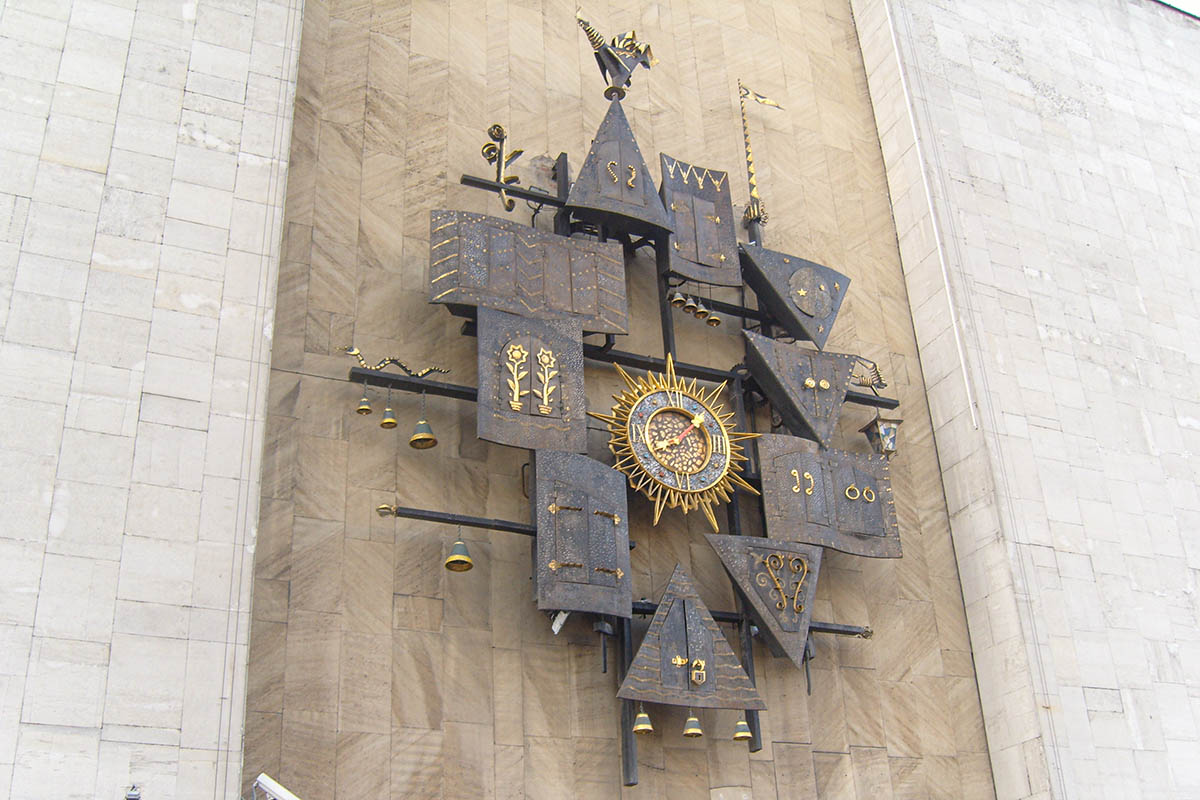

Осталось несколько больших заказных скульптурных работ, некоторые всем известные: часы на Кукольном театре Образцова (совместно с Павлом Шимесом), памятник Мандельштаму совместной работы с Леной Мунц. Замечательная памятная доска Мандельштаму на здании Литературного института на Тверском бульваре, где Мандельштам жил недолгое время.

Были у Димы и совместные с Андреем Красулиным работы. Когда-то оба они строили деревянных ангелов — возникла в те годы потребность в вертикали, которая существует между небом и землей и порой страшно ослабевает. Советское время было плоское, с утраченной вертикалью, и те, кто это чувствовал, искали эту связь разными путями: стучались кто в христианство, кто в буддизм или в разного рода эзотерику.

Поставили Дима с Андреем памятный крест погибшим на строительстве канала “Москва — Волга”. Лестница в небо…. И еще настроили из щепок и палок целую армию деревянных ангелов, курьеров утраченного измерения. В каждом доме друзей стояли или висели эти маленькие скульптуры, а сейчас и в Русском музее остались эти ангелы: огромные, деревянные, без всякой способности к полету…

Наташа Шаховская, старшая дочь Димы, и по сей день вырезает каким-то ловким движением ангелов из бумаги, второго поколения существа.

Эти ангелы, деревянные и бумажные, остались теперь для всех нас памятью тех лет, когда православие было полукатакомбным и не утратило черт того раннего христианства, которое к власти не стремилось и к ней не подлаживалось.

30 июля 2016

Перемена планов: 28 июля умер Дима Шаховской; я узнала через час после того, как он умер, — позвонил Ника Борисов из Латвии. И я заторопилась… лечу в М-ву на два дня раньше, чтобы попасть на похороны. И лечу через Рим, в бизнес-классе, других билетов не было. Он ушел раньше, чем умер, — весь последний год уже не присутствовал здесь, смотрел в другие места, нездешние. Написала о его смерти Вовочке Радунскому и Грише Фрейдину. Обоих касается: Гришка прислал письмо с фотографией восьмидесятых годов — “когда мы были молодыми…”.

Дима, Андрей и их друг Володя Кормер были “великолепной семеркой” в московской среде того времени. Когда эта “великолепная тройка-семерка” появлялась в застолье, все прочие мужчины могли уходить: центр общения мгновенно смещался в сторону остроумных блестящих “волхвов”, как их прозвали в то время. Но главным “волхвом” был Шаховской.

Что там они приносили в подарок? Золото, смирну, ладан? Водку? Нечто большее — радостное чувство единения и дружества. И почему-то — защищенности.

Дима Шаховской — свидетель нашей жизни и более ранней Андреевой, и нет теперь “трех волхвов”, которые пришли в дом Борисовых, когда принесли из роддома Нику… Давно умер Кормер, теперь — Димка, и остался последний из троих — Андрей.

3 августа 2016

В Москве — московское время, в десять раз быстрее, чем где бы то ни было. Так странно, что я всего три дня как в М-ве. Ожидание дня похорон Димы Шаховского. Это притча от ДШ, который говорил, что “никуда опоздать нельзя”. Он действительно не заботился о времени и приходил не к назначенному времени, а когда получалось. В этом был отчасти отказ от общественных ритуалов — он соблюдал другие, собственные. Другое его высказывание, не менее важное, — “Оставьте себя в покое”. Андрей мне иногда, когда я особенно себя загоняла, напоминал об этом Димкином суждении. И на этот раз именно об этом все события мне и напомнили.

Долго не могли утрясти с кладбищем: на Донском, где лежат все Шаховские, уже не хоронят новых покойников, только Солженицына “приняли”, Дима и поставил крест на его могиле. И на Ваганьковском, где место у Фаворских, тоже давно не хоронят. Договорились на Троекуровском. Но во вторник! То есть вчера. То есть — опоздать мне было никак невозможно, приехала бы по своему имеющемуся билету и как раз попала бы на похороны.

…В Москве жара, та же самая, что и в Италии. 32 градуса. Но моря нет. Духота. Тяжко. В церкви на Красносельской отпевание, конечно, у отца Валентина Асмуса, прохладно и много народу. Народ всё знакомый, все целуются не только потому, что в церкви, а потому, что давние друзья и видимся теперь редко. Дети подросли, неузнаваемы, но читаются родовые знаки Шаховских потомков.

Отец Валентин, смолоду стилизованный под патриархального батюшку XIX века, наконец достиг момента, когда стилизация закончилась: он стал ровно тем, чем хотел казаться. Служил он долго, без купюр, и две певчие были чудесные. Одна регентовала, махала тонкими ручками так, как будто перед ней большой хор, а у нее всего одна певчая. Стоял в толпе Боря Пастернак, дед которого дружил в давние годы с дедом Асмуса, переделкинские друзья-соседи и собеседники.

Было человек сто, но храм огромный, так что толчеи никакой не было. Коля Наседкин все снимал — он теперь стал фото- и киноменом.

На лавочке у гроба сидели самые близкие: Лёля Мурина, Вика Корноухова (приехала специально из Тбилиси, это сванская линия в Димкиной жизни, он очень любил Ордывана, отца Вики), вдова Димочкина Маша Фаворская, хрупкая, тонкая, совершенно отстраненная… Долгий непростой брак.

В этом православном кругу всё было как у других людей — только эти на исповедь ходили и каялись на Страстной неделе. Но сейчас в церкви, где стоят люди, прожившие эту жизнь, всё не то что прощено, а полностью растворено, смыто временем и усилием сохранять человеческие отношения. Синоним — “возлюбите ближнего”. И это чувство прощения и любви просто переполняет церковь…

Потом поехали в Новогиреево, в дом Фаворского, который на самом деле не только Фаворского, а еще и Голицына, Ефимова и многих художников-потомков.

“Красный дом”. Вокруг была военная часть, до сих пор, кажется, еще существующая, деревянные домики. Деревня.

Тогда это было “далеко от Москвы”…

Четыре мастерских, четыре квартиры. Двор, каких теперь нет. Сохранился… Сад с настоящими яблонями, которые в этом году отдыхают. Сараи. Мастерские… Собаки, которые сменились на моей памяти раз пять. Сейчас милейшая коричневая толсто-плюшевая полупородистая тварь и всегдашняя волчатого цвета дворняга. Кошки. На этот раз вышла роскошная черная, других видно не было.

Дом стоит как остров в океане новостроек, уже старых новостроек. Когда-то этот краснокирпичный дом был загородным, два с половиной этажа, большой участок, сад, качели, сетка для игры не знаю во что, керамическая мастерская, скульптурный сарай, где Андрей однажды чуть не разбился. Монтируя рязанский рельеф, упал с лестницы, которую Димка плохо “связал”. А там метров восемь высоты. Благовещенский его чудом поймал.

Дом вполне живой, жилой, только в нем живет теперь народу раз в десять больше, чем в давние времена. Внутри — не “пять звезд”. Эти роскошные люди, которые в нем жили — и Фаворский, и Димка, и Илларион Голицын, да и теперешние, — отказались от всякой “пятизвездочности”.

Дима любил всяческую русскую жизнь, косил он не хуже крестьян, мог избу построить, понимал дерево и всякий“бросовый” материал. Андрей много от него получил в юности, а в более поздние годы и Дима мог от него получить немало.

Когда — сколько лет прошло! — узнали, что отец Димы, священник Михаил Шик был расстрелян на Бутовском полигоне, Дима поставил там большой крест, а потом и деревянную церковь новомучеников ХХ века…

Кажется, именно с тех пор Дима и перестал заниматься скульптурой. Рисунки же его были прекрасны. Один, на античную тему, подаренный им, висит у меня. Женская фигура, Федра, кажется…

Лёля Мурина на поминках говорила о том, что Димка был немногословен как художник, и это правда. Они из семидесятых–восьмидесятых. Этих немногословных тогда называли “суровый стиль”… Последние годы Дима почти не работал. Андрей считает, что Димке надоело работать, что он вообще мог и без этого жить, что это лень. Значительно сложнее, конечно. Кто знает, какая работа проходила в душе и не важнее ли она любых деревянных изделий…

Вчерашняя картина: во дворе, параллельно стене дома, стоял длинный, сколоченный по этому случаю стол. Рядом была прорыта дренажная канавка — по той причине, что в день Ильи-пророка полагается быть грозе. От края крыши натянут полиэтиленовый тент, привязанный к деревьям сада. Деревья большие, веревки толстые, немного напоминают корабельные снасти почему-то. Надо сказать, что гроза ближе к вечеру пришла — и загромыхало, и с тента сливалась вода в дренажную канаву, и видно было, что Димкина сноровка передалась и Ване…

И человек сто народу. Ваня Шаховской, очень человек скромный и всегда в тени, занял место Димки уже окончательно — хотя последние годы он и так все дела семейные вел. Наташка — да сколько ей лет, уже за 60, наверное? — похожая на отца, с дивным лицом. У Рембрандта старух мало, больше стариков, но она могла бы быть рембрандтовской старухой. А Дашка Шаховская, всегда прелесть какая — фаворской скорее породы, — после смерти Володечки Сарабьянова стала изумительно красивой вдовой. И вспомнила Лёлин рассказ о том, как у них сложно начинался роман с беспутным в те годы Володечкой Сарабьяновым и как всё сладилось. Володечка с Дашкой прожили лет тридцать пять, до самой его смерти. А сын их Миша так похож на Володечку, что я каждый раз, когда его вижу, испытываю смятение…

Нет, рассказ об этом дне невозможен без вставных новелл, но тогда это будет роман, а я его частично и написала — “Медея и ее дети”…

В качестве отступления: когда я говорю, что жить хорошо за границей, но вся жизнь происходит здесь, именно это я и имею в виду. Все идеи мировой сети, которые в последнее время столь популярны, мы давно уже реализовали в этой нашей локальной сети без названия. ДШ — это сервер, обслуживавший тех, кто этого хочет, но не всех. Кой-кого не примут. Изредка так бывало. Быть в этом кругу почти означало отказ от способа жизни, принятого в то время. А входили туда по преимуществу люди искусства, христиане, не играющие в игры с государством, порядочные и пытающиеся жить несколько патриархальной жизнью. Не совсем получалось: но были Пасхи и Рождества, крестины и венчания, отпевания, а вот первомаев и седьмыхноябрей в помине не было. И мое столь длительное и трудное стояние в храме отчасти было связано с моей тягой к этому кругу, к участию в их жизни. Не вполне получалось. Душа не терпит насилия, поэтому я там и не устояла. А моя душа еще и не любит дисциплины… Я счастлива этой моей долгой жизнью на окраине лучшего из всех слоев общества советского времени. Но и тут, всех этих прекраснейших людей любя, я не устояла — меня оттуда, похоже, вымыло. Но теперь это не важно.

Людмила Улицкая: «Преступников, которые заказали и провели этот процесс, в свое время посадят»

В конце октября в издательстве «АСТ: Редакция...

Дима в гробу лежал в образе старца — вся его веселость, дерзость, смелость, остроумие уже не имели значения и не отражались никак на его облике. Все чаще приходит в голову мысль, что все наши умершие друзья святые или, во всяком случае, несут на себе тень святости. И смерть Димкина оказалась праздничной: яркий день, гроза, множество детей около гроба. И еще — похороны пришлись на Илью-пророка, когда Дима Шаховской с Машей Фаворской венчались…

Целый год после Диминой смерти Андрей рисовал его портреты. Как-то совершенно ненамеренно: возьмется за какую-то работу — и снова Димин портрет. Долго не уходил. В конце концов я сказала: не держи его, отпусти… Но что мы знаем о том, как устроена память, как работает связь между живыми и мертвыми?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.