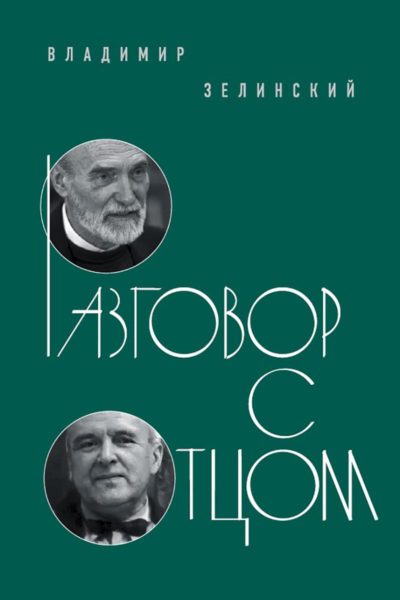

В издательстве «Новое литературное обозрение» выходит книга Владимира Зелинского «Разговор с отцом». Православный священник Владимир Зелинский ведет заочный, вполне драматический разговор со своим отцом Корнелием Зелинским, известным литературным критиком и литератором сталинского и постсталинского времени.

Зелинский-старший издавал книгу стихов Анны Ахматовой в военном Ташкенте, открыл для широкой публики Александра Грина в 30-е годы, способствовал снятию запрета на издание стихов Сергея Есенина в 50- годах, написал множество заметных статей о поэзии, прозе, социологии литературы.

Но в историю литературы Корнелий Зелинский вошел не только как известный литературный критик, но и как человек, нерукопожатный для многих. Марина Цветаева называла его «просто бессовестный», она не простила Зелинскому, что в 1940 году, когда она вернулась в Советский Союз, он написал отрицательную рецензию на ее книгу стихов, назвав ее «душной, больной книгой», и издательство «Советский писатель» отказалось ее печатать. Некоторые современники считали, что это могло стать одним из триггеров, который подтолкнул Цветаеву к самоубийству в Елабуге.

Переводчица Лилия Лунгина называла Корнелия Зелинского «растленным, продажным литературоведом». Неоднозначная репутация отца с самой юности мучала Владимира Зелинского. В книге он вспоминает, как его чуть не прокатили во время вступительных экзаменов на филологический факультет МГУ в 1961 году: «Тамошние преподаватели, московские интеллигенты, тихо ненавидевшие режим, отца моего не выносили сугубо». Эти члены приемной комиссии невзлюбили Корнелия Зелинского за то, что по его жалобе или скорее доносу из университета в свое время выгнали Вячеслава Всеволодовича Иванова, которого все называли Комой Ивановым (будущего академика РАН, известнейшего филолога и антрополога).

Не прощали Зелинскому-старшему и то, что он голосовал за исключение Бориса Пастернака из Союза писателей после присуждения тому Нобелевской премии по литературе в октябре 1958 года.

Через 50 лет после смерти отца Владимир Зелинский восстанавливает его биографию, пытаясь понять его, понять, почему в разных жизненных ситуациях отец поступал так, а не иначе.

«Если же все осудительное, что налипло на имени отца, свести к одному, то, заключив эмоции в скобки, можно было бы сказать: перед нами литератор, живший при деспотическом режиме, вынужденный служить ему своим пером, где-то искренне, где-то вынужденно, но прежде всего старавшийся не попасть под его топор, который не миновал стольких его коллег. Такое усилие требовало известной приспосабливаемости, которая и потом, когда топор был отложен в сторону, имела свою инерцию», — так характеризует Владимир Зелинский главного героя своей книги.

«Разговор с отцом» — это не просто биография отца, написанная его сыном, это рассказ о времени и об отношениях интеллигенции с властью. Это и пронзительная книга о сыновней любви, которой автор не успел при жизни одарить своего отца. Это книга о любви, которая прощает слабости и даже предательства, потому что любовь сильнее всего на свете и даже сильнее смерти.

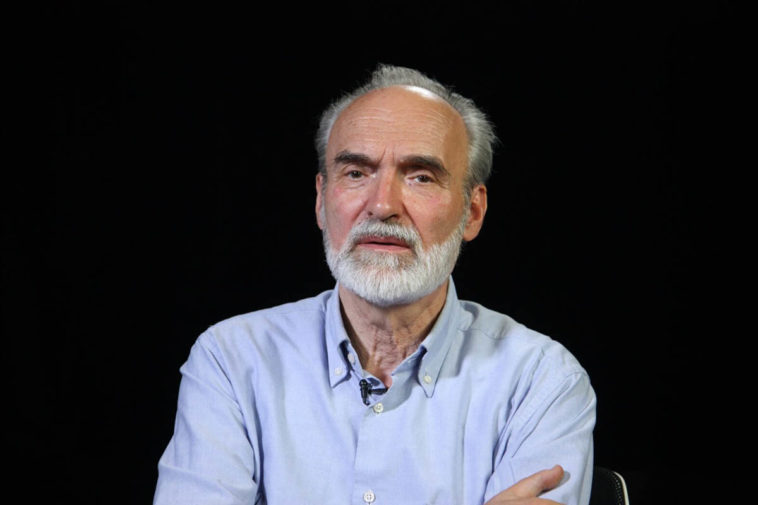

Удивительно сложилась судьба отца и сына: Корнелий Зелинский — советский литературовед, уцелевший во время сталинских репрессий, вполне вписавшейся в номенклатуру советских писателей, и один из трех его сыновей — Владимир Зелинский, православный богослов, рукоположенный в православные священники в эмиграции, настоятель маленького прихода в итальянском городе Брешиа. Зелинский-сын признается, что прожив большую часть жизни «с горделивым сознанием откатившегося яблока», не очень-то желая иметь много общего с отцом, по прошествию лет понял, что незримым образом получил от отца в наследство нечто нематериальное, а именно — долг свидетельствовать о своем времени, как и его отец свидетельствовал о своем, в конце жизни раскаиваясь в своих ошибках и поступках.

Один из пронзительных эпизодов в книге Владимира Зелинского — его рассказ о встрече с папой Римским: «Когда в конце своей первой встречи с Иоанном Павлом II, которой я был удостоен 11 ноября 1988 года, прощаясь после ужина, я неожиданно сказал ему, что он очень напомнил мне отца манерой говорить, движением рук, даже чуть внешне, только тот пошел совсем иным путем, даже противоположным вашему святейшеству, но я все же молюсь, чтобы Бог помиловал его…

«Мы будем молиться вместе», — ответил папа, заполняя вдруг возникшую паузу, прямо взглянув мне в глаза. Вероятно, он говорил это не только мне, ибо фраза слетела с его уст как бы уже готовой, но взгляд был единственен, и в нем было обещание».

С разрешения издательства «НЛО» мы публикуем главу «Застолье со Сталиным», в которой рассказывается о знаменитой встрече советских писателей со Сталиным в квартире Максима Горького 26 октября 1932 года. Зелинский был единственным участников этой встречи, кто вел стенограмму, которую ему так и не удалось напечатать при жизни.

Застолье со Сталиным

Этот выстрел отделил 1920-е годы от 1930-х. Советская литература входила в новую полосу под эхо маяковского выстрела. В сущности, и Конец конструктивизма был точно таким же выстрелом в себя, только куда более тихим, менее значимым, менее заметным. Время выстрелов только начиналось, не все они, по Пастернаку, будут «подобны Этне», их просто больше не будут слышать. Эпоха Октября заканчивалась при сохранении всех его лозунгов и символов, словесных перистых облаков или тяжелых туч, но о таком переломе никто не предупредил, и не все это сразу поняли. Не поняли прежде всего «неистовые ревнители» пролетарской литературы, тот РАПП, куда незадолго до смерти вступил Маяковский. А вот как именно начиналось это время, рассказал Корнелий Зелинский в очерке Одна встреча у Горького.

Встрече предшествовала определенная литературная перетряска, которая пришлась как раз на канун ухода Маяковского. С 1929 года Сталин — уже полный хозяин всего, на чем мог остановиться его взгляд на шестой части планеты. Взгляд Генерального секретаря должен был охватить теперь и ЦК партии, и тяжелую промышленность, деревню и город, армию и лагеря, философию и музыку, приказывая всему этому хозяйству выстроиться в единое отлаженное целое. Никаких партийных фракций, как и литературных группировок, никаких частных словесных промыслов, обособленных писательских или крестьянских хозяйств. Литературная речь становится частью государственной, своего рода необъятным, но строго контролируемым языковым поместьем, особо опекаемым, по своему даже лелеемым и любимым.

Неожиданно отец оказывается в круге Горького, вблизи него. Горький в то время — как бы некий горный орел со всемирной славой, с широкими крыльями былого буревестника, под которыми собиралась вся официальная советская литература, не заметивший, правда, что теперь он превратился в чучело самого себя. У меня есть фотография с дарственной надписью, она опубликована в книге На литературной дороге, где Корнелий Зелинский стоит за плечами Горького, отец любил ее показывать. Фотографировал не то Крючков, секретарь, не то Максим, сын. Сталин снесет головы обоим. Алексею Максимовичу тоже.

В октябре 1932 года Горький собирает своих птенцов на встречу со Сталиным, среди них — Корнелий Зелинский. Без него память о той встрече поместилась бы лишь в одну курьезную строчку в истории советской литературы. Благодаря отцу, она стала ее событием, до сих пор, по-моему, не оцененным. Он оставил уникальный документ — подробную запись приблизительно на 40 машинописных страниц. Никто о той встрече, кажется, ничего не написал, по крайней мере не написал столь подробно. Были приглашены Фадеев, Гладков, Шолохов, Леонов, Всев. Иванов, Луговской, Авербах, Багрицкий, Сурков, Малышкин… — я насчитал 43 человека. Каждый был приглашен Горьким лично, по списку. Замысел его состоял, вероятно, в том, чтобы представить своих питомцев новой власти, как-то свести их друг с другом. Возможно, в воспитательных целях в отношении питомцев. И потому совершенно немыслимо было встретить в этой толпе тех, кто, собственно, и остался для нас в той великой русской литературе ХХ века, на которой мы когда-то выросли, которую впитали, которой не разучились удивляться. Не было там ни Андрея Белого, ни Булгакова, ни Тынянова, ни Пастернака, ни Мандельштама, ни Ахматовой, ни Платонова, ни Клюева, ни Шкловского, ни Волошина, сохранивших для нас родную речь в XX столетии, сумевшую не поддаться советской. Среди горьковских гостей они смотрелись бы фигурами, оставшимися на какой-то дальней обочине времени, которую лишь пока терпели, но уже с трудом. Не было и почти вписанных в систему Бабеля, Зощенко, Олеши, Пильняка. (Пильняк, кстати, на следующий день приезжал к Горькому объясняться по поводу своего неприглашения). Но им, неприглашенным — за исключением Мандельштама, Пильняка и Клюева, — выпал как раз больший шанс выжить, то есть умереть своей смертью. Что удалось далеко не всем горьковским гостям и сталинским в тот вечер собутыльникам, шагавшим по столбовой советской дороге.

Список Горького был, понятно, заранее завизирован в ЦК. Писатели были набраны и сгруппированы как передовой отряд. Честно говоря, мне не совсем ясно, почему в него попал представитель литературной критики, не очень престижного жанра, имевший в активе лишь книгу о поэзии, которую мало кто читал, и небольшой сборник статей, да еще шумное конструктивистское прошлое, от которого он лишь недавно отрекся, оказавшись как бы в облегченной категории раскaявшегося вредителя. Фадеев был еще моложе, но он уже занимал место живого классика, носителя надежд на великое будущее в литературе (они так и останутся надеждами) и претендента на место начальника цеха. Но благодаря выбору Горького — Крючкова— ЦК, за которым, разумеется, стояла четкая литературная политика, у нас осталось уникальное свидетельство об этой встрече.

Что-то магическое есть во всем этом действе. Словно тебя как читателя приглашают постоять на входной лестнице, спрятаться за портьерой, прислушаться, тем воздухом подышать. Доносится шум голосов, хрипловатый сталинский акцент, окающий басок хозяина дома и вместе с ним и запах отличных закусок, хорошего коньяка, табака знаменитой трубки. Перед нами — малая, почти уютная лаборатория диктатуры. Запись вышла очень точной и потому, на мой взгляд, бесценной для историков литературы; возникла же эта точность благодаря случайному, в сущности, обстоятельству: мой отец никогда не пил. В крайнем случае мог пригубить что-нибудь некрепкое. Единственный мужчина, кого я встречал, в России живший, не только ни разу в жизни не бывший пьяным, но даже и выпившим. Дело было в том, что, заболев на пятнадцатом году жизни пароксизмальной тахикардией, то есть нарушением сердечного ритма, он сразу же отсек от себя таковое искушение, которое, наверное, и искушением еще не успело стать. Отец любил вспоминать совет одного из преподавателей на выпускном вечере 1913 года: «Желаю вам, Корнелий, оставаться всегда таким трезвым, как сегодня». Пожелание было выполнено без единого провала. А тахикардия оказалась промыслительной — он прожил с ней еще 60 лет, и она сберегла ему жизнь, избавив как от Первой Кромешной войны, так и от Второй, Всегубительной.

Для прочих же гостей, внутренне напряженных, зажатых между обожанием и неясным, несознаваемым страхом перед лицом высшей власти, сегодня такой вальяжной, дружеской, но при этом смертельной (умом этого можно было в 1932 году еще не до конца понять, рассудком четко не измерить, но за умом у каждого ведь есть шестое чувство), алкоголь стал, вероятно, разрядкой. Что можно почувствовать, оказавшись за одним, по-царски накрытым, столом вместе с человеком, твоим наставником, единомышленником, вождем, самой персонализированной родиной, зная где-то от самого себя припрятанным знанием, что тебя лично вот эта родина может в любую минуту стереть с лица земли вместе со всем твоим творчеством, семьей, честью, памятью о тебе, лишив даже достойной кончины и могилы? Про голодомор и раскулачивание каждый из гостей что-то, хоть и краем уха, далеко не все, но, конечно, слышал. Знал и про Промпартию, понимая, что само понятие врага и вредителя не всегда зависит от чьих-то добрых намерений или злых действий, оно, так сказать, сверху назначается партией, а партия — вот она здесь, тебе улыбается, подбадривает, железной логикой рассуждает, на коньяк налегает, а соседям водку подливает… Отец заметил, кстати, а наблюдение у него было трезвое, что Сталин один выпил около бутылки. Почти на донышке осталось. Но пьяным не казался. После сего прямо здесь, за столом, предложил и теорию литературы:

«Художник должен правдиво показать жизнь. А если он будет правдиво показывать нашу жизнь, то в ней он не может не заметить, не показать того, что ведет ее к социализму. Это и будет социалистический реализм».

Вот откуда все пошло. «Жизнь в ее революционном развитии», как будет позднее сформулировано, это и есть правдивое отражение того, что действительно есть. «Есть» теперь означает то, чему надлежит быть. Жизнь направляется партией, владеющей каждым ее уголком, кровеносным сосудом, утаенным помыслом. Это был феномен веры в то, чего в реальности еще нет, но что существует и утверждает себя в слове, лозунге, обещании. Такую правду никак нельзя было назвать простым приспособлением. Лет через тридцать Шолохов это сформулирует с еще более подкупающей ясностью. «Мы пишем по зову сердца, а сердца наши принадлежат партии».

В том-то и была суть идеократического строя, так и оставшегося не понятым, у всех на виду, всем известным, но до конца не осмысленным, что он соединял в своих идеях, смешивал две правды: ту, которая дана тебе изнутри, с той, которая утверждала себя вовне и навязывала силой, действием, научным знанием, партией, вождем, наконец, НКВД и лагерем. А есть ли скрытая, неистребимая правда внутри нас, та, которая дана изначально?

Здесь граница, за которой кончается твердая земля, и земной здравый смысл не пустит вас дальше. Но если, разбежавшись, решиться перепрыгнуть ее, доверившись лишь той тайне, что живет в человеке? Каждому из нас естественным, врожденным законом даны понятия, скорее даже интуиции, истины и справедливости, вплоть до надежды на неисчезновение нашего «я» и по ту сторону жизни. Эти интуиции могут заблудиться, могут быть перетолкованы и извращены, но с ними мы рождаемся в жизнь, они суть начало того подлинно человеческого, которое может стать Божиим, но может быть и затоптано. В этом начале заложен и оклик Света, и он обращается к нам языком удивления, совести, покаяния, извещения о себе… Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, входящего в мир, — сказано в Евангелии от Иоанна. Свет был и есть, но доступ к нему обусловлен прежде всего нашим выбором, то есть данной нам свободой. Она не имеет границ, но все, что посылает нам этот Божий свет, человек может украсть, приспособить для своих нужд, превратить в свои автономные ценности и даже на почве их создать собственную религию. Центром такой религии всегда будет он сам, «ставший как боги, знающие добро и зло» (Быт., 3,4).

Социализм таким, каким он сложился у нас, обернувшийся тотальным идеологическим господством, и был такой религией, созданной мифом «под себя», исповеданием фантомного «я» коллективного мифа, вложившегося в «я» вождя, олицетворявшего в себе эти 150 миллионов. Если же говорить о его глубинной, именно религиозной части, то он и был воровством Слова или Света, который просвещает всякого человека. Нравственная природа человека не терпит пустоты, и потому плоды Слова в его проявлениях добра заменяются фабрикатами поддельного добра, внешне даже похожими на евангельские, только совсем с другим, противостоящим, знаком. «Антихристовым добром» назовет его Георгий Федотов, Когда попечение о ближнем, любовь к дальнему выражает себя языком двоемыслия, подменой и человекоубийством.

Энергия, которой обладают идеи, определяющие историю, иногда словно взрывая ее динамитом, всегда казалась мне загадочной. Я хотел бы понять подлинный, скрытый источник этой веры в религию будущего, у которой не просто дела расходились со словами, что привычно для грешного человечества, но прямо принципиально, институционально были противоположны друг другу, ничуть этой веры не колебля. Все участники той встречи пронесли свою веру до конца жизни, для некоторых страшно окончившейся.

На встрече у Горького, идейная часть хорошо подогревалась питейной.

Вот поэт Владимир Луговской предлагает очередной тост за здоровье товарища Сталина. Сталин сидит напротив писателя Никифорова.

«Никифоров… уже изрядно отдавший дань угощению своего визави, который нещадно наливал своим соседям полные стаканы водки, встал и буквально закричал:

— Надоело! Миллион сто сорок семь тысяч раз пили за здоровье товарища Сталина! Небось, ему это даже надоело слышать…

Сталин тоже поднимается. Через стол он протягивает руку Никифорову, пожимает его концы пальцев:

— Спасибо, Никифоров, правильно. Надоело это уже».

Товарищ Сталин любил подчеркивать свою ироническую усталость от похвал самому себе. Это была часть его роли, особенно разыгрываемой с теми, кому он хотел понравиться, при встречах с гостями из того мира, который был ему еще не подвластен. С Фейхтвангером, например. Уверен, что искренне подчеркивал, если только слова «искренность», «скромность» и «Сталин» могут оказаться в одном словесном ряду. И по сей день водятся люди, даже немало их, которые свою, пусть и не большую, способность к мышлению складывают у монумента, воздвигнутого его аскетизму и бескорыстию: подумать только, одну шинель да две пары сапог после себя оставил, так ничего и не накопил.

Прием у Горького был частью воспитательной работы вождя, уже ставшего на ноги ничем не ограниченной власти. Отец по памяти воспроизводит его речь, в которой делается упор на единство партийных и беспартийных работников. Дело у них общее, великое дело строительства новой социалистической культуры. Ибо единство партии и населения, генерального секретаря с производителями душ человеческих (так он сам определил профессию писателя) и есть та самая питательная среда, где вынашиваются, рождаются, наливаются бронзой отцы народов. Отцы могут показаться иногда и гуманными, они любят вести себя по-отечески, даже осаживают самых ретивых, тех, кто хочет быть Сталиным больше Сталина; когда он хочет понравиться, у него в запасе множество средств. Позади раскулачивание, погром деревни, голодомор, не один, а миллионы смертей, впереди уничтожение военной верхушки, смерч 37-38 годов, прошедшийся по всей стране.

И между ними — почему бы и нет? — с писателями банкет.

«Что было бы, если бы масса беспартийных рабочих не шла за партией? Значит, надо уметь создавать влияние, вести за собой. Оттолкнуть сочувствующего человека — я не говорю здесь о врагах, о них сегодня нет разговору, — оттолкнуть сочувствующего человека легко, а завоевать его доверие трудно. „Пущать страх“, отбрасывать людей легко, а привлекать их на свою сторону трудно. За что мы ликвидировали РАПП? Именно за то, что РАПП оторвался от беспартийных, что перестал делать дело партии в литературе. Они только „страх пущали“…»

1932 год. Атмосфера, на удивление, вольная. Сталин все время выступает в роли либерала. Он вообще любил играть эту роль. Поговорили, поспорили, в особенности с форпостом ортодоксии — РАППом и Авербахом. Выпили. По инициативе Фадеева попробовали спеть частушку. Незамысловатую: «Вышла Дуня за ворота, а за нею солдат рота». До того дошли, что на место «Дуни» пытались поставить имена вождей. Но нескладно получалось.

После того, как запись была готова, отец послал ее Сталину. Как он вспоминал потом, в сокращенной и наиболее приемлемой форме. Вскоре получил вежливый отказ: Сталин благодарит за работу, но считает такую публикацию пока несвоевременной. Затем отец попытался опубликовать ее в эпоху разоблачения культа личности с таким вот эпилогом 1963 года:

«Подавляющего большинства участников описанного собрания уже нет в живых. Двадцать три человека умерли по разным причинам (убиты на войне, покончили самоубийством, как Фадеев и Макарьев). Остались в живых только двенадцать человек, все уже старики. Одиннадцать человек, то есть каждый четвертый участник собрания, были арестованы и погибли в лагерях или были расстреляны: П. Постышев, М. Кольцов, Л. Авербах, В. Киршон, Г. Никифоров, И. Гронский, В. Зазубрин, И. Макарьев, Г. Цыпин, И. Разин, П. Крючков.

Впоследствии все они были реабилитированы. Из них вернулись только двое — И. Гронский и И. Макарьев (вскоре покончивший с собой). Не берусь строить догадки, по каким причинам были репрессированы те или иные люди. Но все, кто так или иначе коснулся личности Сталина, — и Никифоров, и Зазубрин, и Авербах — все были изъяты…

Сталин ничего не забыл».

Нет, все же, наверное, немного забыл. Человек, когда-то за ним со стороны наблюдавший и что-то без приказа записавший, по его логике, не должен был уцелеть. Он ведь что-то непротокольное мог еще и запомнить. Сколько старых большевиков, товарищей по совместной борьбе, через пытки пройдя, потом встанут к стенке? В их числе и поэт Владимир Нарбут, с которым отец работал в 1920 году в Харькове (тот «колченогий» в романе Катаева Алмазный мой венец), и тысячи, тысячи других. «Гребень гигантской волны» нес это взволнованное, запаленное революцией поколение в лагерь, степь и смерть. Но, и погибая, оно так и не научилось связывать одно с другим.

Через годы отец послал запись Хрущеву; тот же цековский ответ: пока несвоевременно. От Брежнева в конце 1960-х такой же. И всякий раз эта несвоевременность имела свой смысл, не совсем похожий на предыдущий. Для Сталина, скажем, подобный текст, первый, просталинский, в духе культа, оригинала которого я не видел, вероятно, не входил в канон официально о нем произносимого. Хрущевским временам он даже и с таким эпилогом мог показаться, пожалуй, апологетичным. Легче понять отказ брежневский: не буди лиха.

Вглядимся в список казненных или наказанных. Четверть от всех присутствующих. Даже больше, если добавить Горького. Ни один из них уж ни в коей мере врагом Сталина не был, никакой опасности для него не представлял. Те, кого Сталин «не забыл», составляли лишь совсем небольшую часть им погубленных писателей. Но эта гибель — следует вдуматься и понять — стояла в прямой связи с «правдивым отражением жизни в ее революционном развитии». Развитие в этом и заключалось: на словесном уровне было одно, а в жизни с ее лагерным фоном — другое, но обе эти реальности были сцеплены воедино в доведенной до своего логического конца идеократии. В этом и состояла ее непостижимая для нашего эвклидова ума логика: дружески, сердечно поддержать Никифорова, который во хмелю не захотел еще раз выпить за тов. Сталина, а когда время пришло, его же и расстрелять. На мой взгляд, это невозможно понять исходя лишь из продуманной политики тов. Сталина или только из кровожадных свойств его характера. Имеющий уши, да слышит: «Он был человекоубийца искони. И когда говорит ложь, говорит свое» (Ин., 8,44). Но это совсем не та ложь, которая знает правду и подставляет на ее место фальшивку. Это была изначальная ложь всей системы, которая творит из нее собственную «правду» и живет по ней.

Верил в нее отец? Обратился ли в эту веру Горький и все его гости? Какой смысл пользоваться словом «вера», когда все жили в этом смешении правды и лжи? И если я беру на себя смелость заглядывать в их души, то все же избегая суда над людьми.

И вовсе не в Сталине было дело, но в идеологической легитимности Сталина. В растворении его, как и всякого всенародного вождя, во всевластном, всех и вся облекающем мифе. В одержимости им, подкрепленной непреходящим страхом. В том самом правдивом изображении жизни, им предписанном, когда изображение заменяло собой жизнь. В той ворожбе и магии, которая объединяла Сталина с сидевшими с ним за столом писателями, сливала воедино партию со всеми прописанными в ее стране и делала одного человека орудием и знаком этого единства. И потому невозможно даже мысленно отделить Верховного Искусителя от той безликой мощи всеобщего анонимного искушения, которое двигало его умом, волей, хитростью, злобой, руками. Эта сила облеклась в некий идейный шквал; он возник, вырос, высох, словно состарился и умер, потом уступил место другому. Для меня тот Миф был и остается как бы живым существом, овладевшим массами, поднявшим их на гребень гигантской волны. Сталин лишь оказался на вершине ее. Далеко не все верили ни лично ему, ни тому фантому, который клубился за ним, но все жили по фантомным законам. Точнее, заставляли себя жить. Время, когда состоялась та встреча, и еще два десятилетия потом, были периодом наивысшей его активности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.