Книжная рубрика, которую мы затеяли несколько месяцев назад, — это живой организм. Часто получается, что книги, фрагменты из которых мы публикуем, оказываются созвучны тому моменту, который мы переживаем.

Сегодня, вчера и завтра мы ждем новостей из ИК-2 в Покрове, где уже больше двух недель голодает Алексей Навальный. И кажется, невозможно думать ни о чем другом, как только ждать развязки драматической голодовки в Покрове.

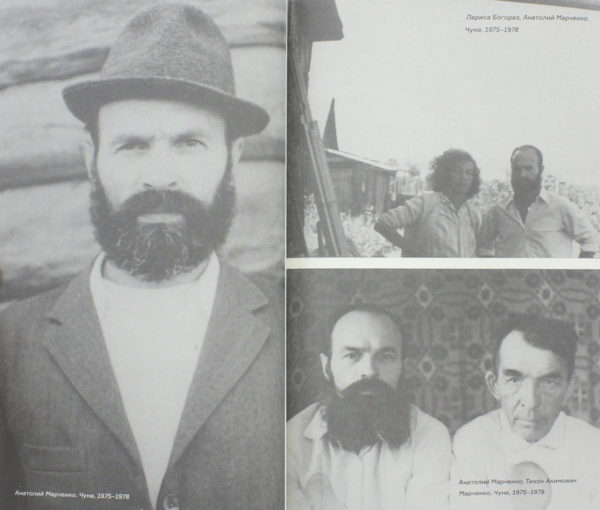

Два года назад в «Новом издательстве» вышла книга Анатолия Марченко «Мы здесь живем». Эта книга известного диссидента, который провел в лагерях и ссылках около 18 лет и погиб после 117-дневной голодовки в Чистопольском лагере, требуя освобождения всех политзаключенных в СССР, как никакая другая созвучна сегодняшнему моменту.

С разрешения издательства мы публикуем предисловие к этой книге, написанное Александром Даниэлем. Оно называется «Жизнь и судьба Анатолия Марченко».

Предисловие это ценно не только тем, что оно рассказывает о самом Марченко. Даниэль много пишет о контексте, о времени инакомыслия, о сопротивлении и о репрессиях, которым подвергались советские диссиденты.

Как показывает мой опыт, мои молодые современники почти ничего об этом не знают. Им кажется, что то, что они переживают сегодня — абсолютно уникальная ситуация, подобного никогда не было и никто ничего подобного не переживал. Безусловно, любой личный опыт уникален, но все-таки важно знать и понимать, что было в недавней истории.

Когда украинский кинорежиссер Олег Сенцов начал голодовку, я позвонила ему в колонию и сказала, что Анатолий Марченко умер после 117 дней голодовки. Сенцов удивился. Мне тогда показалось, что он не очень помнил, кто такой Анатолий Марченко.

Я уверена, что Алексей Навальный знает историю Марченко. Но гибель Марченко его не останавливает. Он так же, как и Марченко, намерен идти до конца.

Марченко начал голодовку 4 августа 1986 года, а прекратил ее 28 ноября 1986 года. И умер через 10 дней от острой сердечной недостаточности. Ни адвокатам, ни жене не давали с ним свиданий. Поэтому ни у его близких, ни у его друзей до сих пор нет ответа на вопрос, почему он прекратил голодовку, ведь объявляя ее, он предупреждал, что она будет бессрочной. Пока не освободят советских политзаключенных.

Что же произошло в ноябре 1986 года в Чистопольской колонии, что заставило его, как пишет Даниэль, «человека не только твердого, но чрезвычайно упрямого», «человека из железа», как называл его Анджей Вайда, прекратить голодовку?

В предисловии к книге «Мы здесь живем» Александр Даниэль отвечает на этот вопрос.

Жизнь и судьба Анатолия Марченко

Барабинск, небольшой город в Новосибирской области, возник в конце XIX века, когда через степи и болота Барабы (так испокон веков называли эту местность ее коренные жители — сибирские татары) прошла Транссибирская железнодорожная магистраль. Собственно, города никакого поначалу и не было: железнодорожная станция, локомотивное депо, рабочий поселок.

В 1910-е годы станция Барабинск стала одним из перевалочных пунктов для крестьян-переселенцев, которых реформа Столыпина наделила землей в Сибири. Среди тысяч переселенческих семей, выгружавшихся из вагонов, была и семья харьковского крестьянина Акима Марченко. Одному из его сыновей, Тихону, было тогда года четыре.

Поселились Марченки в небольшой деревушке не очень далеко от станции и начали крестьянствовать, как крестьянствовали на родной Украине. На новом месте Аким стал, по местным понятиям, довольно зажиточным хозяином, даже завел кузницу, что давало семье дополнительный доход.

Гражданская война в Сибири была особенно ожесточенной, красные убивали белых, белые — красных, и те и другие грабили крестьян. Сибирские крестьяне не приняли «Колчаковщины», связанной в их понимании прежде всего с реквизициями и насильственной мобилизацией; они уходили в тайгу, создавали партизанские отряды. Правительство Колчака отвечало карательными экспедициями и экзекуциями. Акима, который ковал пики для партизан, колчаковцы схватили и расстреляли. Его дети, в том числе и Тихон, которому было тогда около десяти лет, остались без отца.

Тихон вырос в деревне. Образования никакого он не получил (до конца жизни он почти не умел ни читать, ни писать), да и не нужно ему было в его крестьянской работе никакое образование. В начале 1930-х покинул родное село, спасаясь, вероятно, не столько от коллективизации (после гибели главы семьи Марченки обеднели, и раскулачивание им, скорее всего, не грозило), сколько от голода, наступившего вслед за коллективизацией, и поселился в Барабинске. Женился на крестьянской девушке, такой же, как он сам, неграмотной, тоже дочери переселенцев, только не с Украины, а из Центральной России. Тихон Акимович устроился кочегаром на паровоз, Елена Васильевна занималась хозяйством. В 1938 году у них родился сын Анатолий.

Анатолий Марченко так описывает свое детство: «Я рос среди детей железнодорожников. Наших родителей не называли паровозниками или вагонниками, для всех рабочих железной дороги было одно название: мазутник. Зимой и летом мазут с их одежды буквально капал, так они им пропитывались»».

В автобиографической прозе барабинскому детству и вообще Барабинску автор уделяет не так уж много места. Но и по тем немногим страницам, где он делится своими детскими воспоминаниями, читатель легко составит общее представление о жизни подростка из рабочей семьи в маленьком сибирском городке: убогой, трудной, голодной. Позволю себе, однако, предположить, что 17-летнего Анатолия погнали прочь из родного дома, едва только он окончил восемь классов средней школы, не столько голод и нищета, сколько узость горизонтов, общее ощущение безнадежной тупиковости провинциального бытия. В середине 1950-х рабочему парню нетрудно было вырваться в большой мир: Для этого достаточно было завербовать ся на какую-нибудь «стройку коммунизма». Анатолий Марченко так и поступил: уехал по «Комсомольской путевке» (то есть по направлению от райкома комсомола) на строительство Новосибирской ГЭС. Там он получил рабочую специальность бурового мастера и следующие два-три года работал на разных стройках, в геологоразведочных экспедициях, на нефтепромыслах и т.д.

В январе 1958 года жизнь Марченко круто меняется: его арестовывают за участие в групповой драке (в которой он на самом деле не участвовал) и приговаривают к двум годам исправительно-трудовых лагерей. Подобные «судебные ошибки» возникали чаще всего из-за нежелания судов серьезно вникать в великое множество «мелких» дел и были скорее правилом, чем исключением: биографии рабочей молодежи того времени пестрят такими судимостями.

В советском обществе — в его социальных низах — этим судимостям особого значения не придавали. Да и срок Марченко получил вроде бы небольшой, к тому же в декабре 1959-го, за месяц до конца срока, по постановлению Президиума Верховного Совета СССР его досрочно освободили из Карагандинского лагеря со снятием судимости. Последнее обстоятельство — снятие судимости — указывает на то, что в конце концов в высших инстанциях разобрались в его деле и поняли, что парень попал в лагерь случайно. Казалось бы, Анатолий мог спокойно вернуться к прежней жизни. Но тут-то и проявилось основное свойство его характера — обостренная, яростная, непримиримая реакция на несправедливость и ложь. Это свойство бурно проявлялось в нем всегда, независимо от того, затронула ли несправедливость лично его или кого-нибудь другого. На этот раз несправедливость коснулась лично его: ни за что ни про что он отсидел почти два года, а его даже не признали невиновным официально, чтобы не портить судебную статистику, не увеличивать цифру в графе «судебные ошибки» на лишнюю единичку.

О причинах, заставивших Марченко осенью 1960 года, почти через год после освобождения, попытаться бежать из СССР, мы, в сущности, ничего не знаем, как не знаем и того, где и как провел он этот год. Сам он говорит об этом периоде лаконично и глухо: «Дальше обстоятельства моей жизни сложились так, что я решил бежать за границу»». Но те, кто знал Анатолия, понимают, что для него достаточным поводом могла стать и та несправедливость, с которой он столкнулся и противостоять которой (как он тогда думал) не мог, а смириться не умел.

Что могло остановить его в этом намерении? Советский патриотизм? Для выходца из рабочей среды — а не было в тогдашнем СССР социального слоя, который ненавидел и презирал бы «рабочую власть» так люто, как рабочий класс, либеральная интеллигенция ему в этом отношении и в подметки не годилась, — любая патриотическая риторика была не более чем словами, да и лживыми к тому же. Страх неудачи? Но бояться Марченко, кажется, вообще не умел. Тоска по родному Барабинску? Но он бежал из этой дыры не сколько лет назад и возвращаться, похоже, не собирался. Перспектива никогда в жизни больше не увидеть близких? Анатолий любил мать и отца, нежно относился к младшему брату. Но в последние годы он не часто с ними виделся, а годы скитаний ослабили если не силу родственных чувств, то уж, во всяком случае, крепость родственных связей. Боязнь не найти себя за рубежом, в чужом, инопланетном мире? Но он, в свои 22 года, уже привык полагаться только на себя и ни на кого больше.

Так или иначе, в конце октября 1960 года Анатолий Марченко был задержан пограничным нарядом на иранской границе, судим и приговорен к шести годам лагерей за «попытку измены Родине». Марченко получил шесть лет — по меркам Уголовного кодекса совсем немного, потому что за «измену Родине» давали от 5 до 15 лет, а теоретически могли и расстрелять. Но он почему-то не преисполнился благодарности к власти за ее гуманность.

«Измена Родине» считалась политическим преступлением, и осужденных по этой статье отправляли в политические лагеря. Если бы Марченко арестовали лет на шесть-семь раньше, он мог бы попасть куда угодно: на Колыму, на Воркуту, в Норильск, в Казахстан; по «политическим» статьям в лагерях и тюрьмах СССР отбывали сроки сотни тысяч безвинных людей. Но после смерти Сталина партия провозгласила «возвращение к нормам социалистической законности», большинство политических лагерей закрыли или заполнили уголовниками, а почти всех заключенных, сидевших по политическим обвинениям, освободили. В конце 1960 года в стране оставалось всего два политических лагеря: один — Озерлаг — в Тайшете (Восточная Сибирь), а другой — Дубравлаг — в Мордовии. Марченко отправили в Тайшет, но до лагеря он доехать не успел: Озерлаг тоже закрыли и всех политических заключенных перевели в Мордовию. В Дубравлаге Анатолий Марченко встретился не только с такими же, как он сам, полуобразованными искателями правды и справедливости, но и, впервые, с настоящими политзаключенными — борцами за свободу: национальную, религиозную и духовную.

В первой половине 1960-х «особо опасные государственные преступники» (так официально именовались осужденные по «политическим» статьям Уголовного кодекса) представляли собой очень пеструю публику. По данным Прокуратуры СССР, на 14 июля 1965 года (более ранними сведениями мы, к сожалению, не располагаем) в Дубравлaге таких содержалось 3816. Из них не всех можно было назвать политзаключенными: изрядную долю составляли «полицаи» — коллаборационисты, осужденные за сотрудничество с немцами во время войны; на совести многих из них были реальные злодеяния. Другая большая категория — украинские и литовские националисты-партизаны, досиживающие свои 25-летние сроки, полученные еще при Сталине; они, конечно, были самыми настоящими политическими заключенными — но никакая Amnesty International не решилась бы назвать их «узниками совести», свои убеждения они отстаивали с автоматами в руках. Иные, как Марченко, сидели за попытку покинуть СССР — таких тоже было довольно много. Остальные — за «антисоветскую пропаганду и агитацию». В последней категории в те годы было много случайных людей, попавших в лагерь за спонтанное выражение недовольства теми или иными сторонами советской жизни. Много было также осужденных «за веру» — свидетелей Иеговы, пятидесятников, баптистов, адвентистов, членов других запрещенных религиозных общин. Немало было и таких, кто действительно посвятил свою жизнь борьбе с советской властью, — активистов националистического подполья (уже не вооруженного) из Украины, Прибалтики, Армении, других национальных республик Советского Союза. Попадались и участники чисто политических движений, молодежных антисоветских кружков и групп, по преимуществу тоже подпольных.

Дубравлаг — с 1961 по 1972 год единственный политический лагерь (а точнее, группа лагерей — лагпунктов) в Советском Союзе — был совсем не из тех «истребительно-трудовых» лагерей сталинского времени, о которых пишет Солженицын. Люди здесь не гибли десятками и сотнями от голода и непосильной работы, и те из заключенных, которые прошли в свое время Колыму и Норильск, считали лагерный режим 1960-х очень мягким. Но все равно это был бесчеловечный режим, калечащий и раздавливающий людей, большинство из которых, по общечеловеческим понятиям, никаких злодеяний не совершили.

Марченко смотрел, слушал, учился, много читал. Впервые, наверное, за всю свою жизнь он столкнулся с таким морем человеческого несчастья, с таким количеством изломанных человеческих судеб, с таким откровенным и концентрированным противостоянием тупой силы государственного зла множеству самых разнообразных человеческих побуждений и идеалов. Похоже, сами эти побуждения и идеалы ему были не очень интересны; он не стремился выбрать что-то свое в пестроте лагерных мировоззрений, идеологий, политических платформ. Чтобы обозначить и назвать то, чему он в эти годы полностью и навсегда отдался, достаточно двух слов: противостояние злу.

В ноябре 1966 года, когда срок, определенный Анатолию Марченко судом, закончился, за вахту вышел совсем другой человек: начитанный, твердый, убежденный противник советской власти.

К середине 1960-х значительная часть советской интеллигенции уже была охвачена «инакомыслием» и находилась в перманентной внутренней оппозиции к власти. Общество, потрясенное публичным разоблачением сталинского террора в 1956 году, пристально и критически вглядывалось в себя и власть. Одни с переменным успехом пытались противостоять партийному диктату в сфере собственных профессиональных интересов: воевали с цензурой в литературе, изобразительном искусстве, театре и кинематографе, в гуманитарных научных дисциплинах, выдвигали и отстаивали «еретические» идеи в экономике, социологии, культуре. Другие выбирали путь «малых дел»: честно и добросовестно выполняли свою работу школьных преподавателей, врачей, инженеров, пытаясь не обращать внимания ни на «партийное руководство», по мере сил препятствовавшее всему новому и дельному, ни на общий социальный и политический маразм, в который все глубже погружалась страна. Находились и те, кто пытался противостоять системе как таковой, организуя подпольные группы и кружки, — этим была прямая дорога в Мордовию; среди бывших солагерников Марченко они составляли небольшую, но заметную часть. Наконец, постепенно начали появляться в самых разных слоях общества люди, которые открыто выступали с критикой режима или его отдельных аспектов, игнорируя негласные и гласные запреты на подобную критику; этих последних позднее, уже в начале 1970-х, стали называть диссидентами.

Все большее значение приобретал самиздат — рукописи распространяли и сами авторы, и читатели, перепечатывавшие их на пишущих машинках. В самиздате циркулировали поэзия, художественная проза, политические трактаты и научные исследования, переводная литература.

Общество постепенно изживало иррациональный страх перед КГБ и вообще перед властью. Это стало возможным потому, что после смерти Сталина за инакомыслие перестали немедленно убивать, хотя, разумеется, «точечные» и «Целевые» гонения на инакомыслящих продолжались в разных формах, а в отдельных случаях власти даже прибегали к арестам и лагерным срокам. По масштабам страны этих случаев (в сравнении с размахом террора в сталинские времена) было немного, и о них мало кто знал.

Одной из ключевых тем самиздата была история сталинского террора, в частности — история ГУЛАГа. Хотя критика «нарушений социалистической законности в период культа личности Сталина» прозвучала из уст высших партийных руководителей на съездах КПСС в 1956 и 1961 годах, тема репрессий эпохи Сталина, сталинских лагерей и тюрем просачивалась через цензуру с трудом: опубликованный в 1962-м рассказ Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» был скорее исключением, чем правилом. Множество мемуарных свидетельств, ходивших в самиздате (в том числе «Колымские рассказы» Варлама Шаламова или «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург), восполняло дефицит этой темы в официальной печати. Не говоря уже о том, что в 1950-е из лагерей вернулись сотни тысяч освобожденных политзаключенных, которым было что рассказать о пережитом. И было кому рассказать: «реабилитированных» встречали с колоссальным сочувствием и рассказы их слушали с огромным интересом. Так что широкая публика имела неплохое представление о политических лагерях сталинских времен.

Но, парадоксальным образом, эта же публика не имела практически никакого представления о современных ей политических лагерях и политических заключенных. То есть, родственники осужденных, ездившие на свидания, разумеется, хорошо знали и дорогу до станции Потьма Горьковской железной дороги, в семи с половиной часах езды от Москвы, и узкоколейку, ведущую вглубь мордовских лесов, в царство лагерных зон Дубравлага, и идиллический среднерусский пейзаж, перемежающийся вышками, проволочными заборами и бараками за проволокой, и путь к вахте, где следовало получить разрешение на свидание или передачу. Но это знание не выходило за пределы семей осужденных. Я хорошо помню, как в 1966 году приятельница нашей семьи, взявшаяся проводить мою мать и меня на свидание к моему отцу, писателю Юлию Даниэлю, который отбывал тогда свой срок в «столице» Дубравлага, поселке Явас, углядела за колючей проволокой своего знакомого, осужденного в 1958 году на 10 лет. Точнее, это знакомый ее углядел и окликнул — она сначала не узнала в оборванном и отощавшем зеке своего сокурсника. Конечно, она, как и многие, слышала о нашумевшем деле подпольного марксистского кружка на историческом факультете МГУ; конечно, она сочувствовала осужденным по этому делу — но о том, что с ними сталось после суда и приговора, она понятия не имела.

Возможно, это «забвение» было остаточным феноменом мироощущения 1930-х годов, когда люди, арестованные НКВД, уходили «в никуда» и возвращались — если возвращались — «из ниоткуда».

Положение начало меняться после ареста и осуждения в 1966 году Андрея Синявского и Юлия Даниэля. Этот судебный процесс, прогремевший на всю страну и на весь мир (писателей осудили соответственно на семь и пять лет лагерей за то, что они под псевдонимами публиковали за рубежом свои повести и рассказы), вообще многое изменил в советском обществе. В ходе протестов против суда и приговора многие московские «диссидентствующие» кружки и дружеские компании слились в единую социокультурную среду: спустя два-три года этот сплав превратился в гражданское движение протеста против политических преследований в СССР вообще (еще позднее это движение стало принято называть правозащитным). Естественно, в этой среде и среди интеллигенции в целом (а интеллигенция, надо сказать, почти целиком горячо сочувствовала «протестантам» и всячески их поддерживала) живо интересовались дальнейшей судьбой осужденных писателей. О Дубравлaге стали говорить — как о месте «где-то в Мордовии, куда отправили Синявского и Даниэля». В более узком — но тоже довольно обширном — кругу, состоящем из друзей и знакомых обоих литераторов, зазвучали имена некоторых их солагерников (в том числе и имя Анатолия Марченко); завязались переписки, начали собирать деньги на помощь семьям, в Дубравлаг пошел поток посылок и бандеролей от незнакомых людей к незнакомым людям. Туман незнания и забве ния, окутывавший политлагеря и политзаключенных начала 1960-х, понемногу рассеивался.

Но систематической картины все еще не было, и еще не пришло осознание того, что не только сам факт политических преследований, но и результат этих преследований — положение политических заключенных, обращение с ними лагерной администрации, их борьба за свои человеческие права — должен стать общественной проблемой и предметом общественного внимания.

И только благодаря «Моим показаниям» — запискам Анатолия Марченко о Мордовских лагерях и Владимирской тюрьме — политлагеря и политзаключенные оказались в центре внимания протестного движения, нарождавшегося в эти годы в Советском Союзе, а поддержка их борьбы стала одной из главных задач этого движения.

Марченко начал работу над книгой вскоре после выхода на свободу и работал над нею до поздней осени 1967 года, упорно и с огромным трудом осваивая новое для себя ремесло литератора. В конце года текст «Моих показаний» уже ходил по рукам и сразу стал самиздатским «бестселлером». Припоминаю восторженные отзывы первых читателей: писателя Льва Копелева, филолога Вячеслава Иванова, режиссера Георгия Товстоногова, актера Игоря Кваши и многих других. И в самом деле, «Мои показания» производили сильное впечатление. В первую очередь именно потому, что речь в записках шла не о сталинском времени, а о том, что происходит «здесь и сейчас», в семи часах езды от столицы, в тот момент, когда читатель откладывает прочитанную страницу и берет в руки следующую. Но, конечно, значительную роль сыграли и личность автора, и его несомненный талант мемуариста, и точно выбранная интонация. Отстраненное, внешне спокойное, почти этнографическое описание лагерной и тюремной жизни; россыпь эпизодов, иногда страшных и отвратительных, иногда забавных и трогательных, но всегда ярких и выразительных; вставные биографические новеллы и портретные зарисовки людей, с которыми его сводила арестантская судьба. И за всем этим — почти нигде в явном виде не вербализуемые, но отчетливо проступающие сквозь ткань повествования авторские эмоции: солидарность, сочувствие, жалость — к гонимым, ярость, гнев, презрение — к гонителям. В полном соответствии с названием своих записок автор ограничивает себя ролью свидетеля — свидетеля обвинения, разумеется; но очевидно, что из него получился бы и неплохой прокурор.

Интонация, счастливо найденная для «Моих показаний», сохранится без изменений и в других, более поздних мемуарно-автобиографических работах Марченко.

В 1969 году «Мои показания» были напечатаны за границей, сначала по-русски, и тоже произвели сенсацию: об этом можно судить хотя бы по тому, что в течение нескольких следующих лет книга была переведена на основные европейские языки и даже, кажется, на японский.

Все это — и самиздатский успех, и мировая слава — могло бы определить дальнейшую судьбу автора, счастливую, или трагическую, или счастливую и трагическую одновременно. Могло бы — если бы не то, что начиная с 1960 года Анатолий Марченко всегда определял свою судьбу сам, и никакие внешние обстоятельства не могли этому помешать.

О жизни Марченко в 1966-1968 годах, между двумя лагерными сроками, нет смысла рассказывать подробно: он сам рассказал об этом в поздней автобиографической повести «Живи как все», также вошедшей в настоящий свод. Приезд в Москву, знакомство с московскими диссидентами, работа над «Моими показаниями», игра в кошки-мышки с КГБ. Несколько публицистических выступлений, подхваченных самиздатом, в основном посвящены той же теме, что и «Мои показания», — положению советских политзаключенных. Но не только: в июле 1968 года, в разгар Пражской весны, Анатолий Марченко отправляет в советские и зарубежные газеты открытое письмо, предупреждающее об угрозе советского военного вторжения в Чехословакию. Это было необычно: внешнюю политику правительства в то время еще остерегались публично критиковать. Незамедлительно последовал новый арест и новый срок по сфабрикованному обвинению в «нарушении паспортного режима».

Книга «Живи как все» была начата в 1970-е годы и оборвана последним арестом в 1981-м. В том варианте, в котором текст был впервые издан в 1987 году в Нью-Йорке, повествование завершается августом 1969-го. Тогда, отбыв срок, к которому его приговорили, Марченко не выходит на свободу, а получает еще два года — за «клеветнические измышления, порочащие советский общественный и государственный строй», якобы высказывавшиеся им в разговорах с солагерниками.

Что было дальше? Анатолий Марченко отбыл и этот срок, в 1971-м все-таки вышел на свободу, женился — на Ларисе Богораз, которая еще в 1966-1967 годах вводила его в круг московских диссидентов; в 1973 году у них родился сын Павел. После долгих мытарств — Анатолию не разрешали прописаться у жены в Москве — семья устраивается в Тарусе. Жизнь понемногу налаживается. Еще в 1968 году автор «Моих показаний» стал одним из самых известных советских диссидентов, но пока он не принимает активного участия в их движении. Его подпись появляется под несколькими коллективными обращениями правозащитников, но сам он почти не выступает публично. Вообще-то коллективные обращения — не его жанр, Анатолий Марченко по природе своей — «одинокий волк».

Больше всего его занимают две вещи: наконец-то появившаяся у него семья и автобиографические записки, над которыми он начинает работать и которые потом превратятся в книгу «Живи как все».

Однако условия для творчества совсем не идиллические: Марченко, как бывший заключенный, поставлен под административный надзор милиции, что фактически означает статус ссыльного — ему запрещено выезжать из Тарусы, выходить на улицу после 10 часов вечера, он должен регулярно отмечаться в милиции. Несколько раз к нему приходят с обысками и изымают черновики его записок — и каждый раз он садится и восстанавливает написанное. Время от времени он получает «дружеские» советы из КГБ: уезжай из страны, пока снова не посадили (не правда ли, причудливый поворот судьбы: некогда он получил свой первый «квазиполитический» срок за попытку покинуть СССР — теперь его уговаривают это сделать!). В конце концов Марченко ради семьи соглашается на эмиграцию. Он пишет заявление в Президиум Верховного Совета СССР об отказе от советского гражданства и о своем намерении эмигрировать в Америку (американские профсоюзные лидеры давно приглашали его приехать в Штаты). Но и уступая давлению, он не желает лгать «как все». В те годы существовал единственный способ переселиться за рубеж: получить вызов от «родственников» из Израиля, а оттуда уже отправляться куда угодно, где можно устроиться. Ему получить такой вызов не было никакой проблемы, и советские чиновники наверняка не стали бы выяснять, откуда у сына барабинского железнодорожника появилась троюродная тетя в Тель-Авиве. Но Марченко отказался участвовать в этой общепринятой игре: уехать он согласен и даже требует, чтобы ему разрешили покинуть страну, — но придумывать себе фальшивую тетю он не желает.

Ну что ж, так — значит, так. И в 1975 году Анатолия Марченко вновь арестовывают, за «нарушение правил административного надзора». Новый суд, новый приговор — четыре года ссылки. Эпопея 1975 года описана им в очерке «От Тарусы до Чуны», впервые вышедшем в Нью-Йорке в 1976-м, а затем многократно издававшемся за рубежом и в постперестроечные годы — в России.

Чуна – поселок в Восточной Сибири, куда его отправили в ссылку. Скорее, даже не поселок, а небольшой городок на БАМe, чем-то похожий на Барабинск. Впрочем, Марченко это место знакомо: там в 1969-1971 годах Лариса Богораз отбывала ссылку за участие в протестной акции на Красной площади против вторжения в Чехословакию, туда он к ней приехал, освободившись из лагеря в 1971 году. Теперь там живет он сам, работает, продолжает писать «Живи как все» (и раз за разом восстанавливать книгу после обысков). Пишет публицистические статьи: о политических преследованиях в СССР, о лжи и убогости советской системы, об излишней готовности Запада идти навстречу Кремлю в политике «разрядки напряженности» (эту политику, в том виде, в котором она осуществляется, Марченко считает лицемерной и опасной). В 1976 году его заочно кооптируют в Московскую Хельсинкскую группу — самую известную и активную правозащитную диссидентскую ассоциацию — и он не отказывается, несмотря на свою нелюбовь к коллективной деятельности.

По возвращении из ссылки — новые поиски жилья. Наконец Марченко устраивается во Владимирской области, покупает домишко в городе Карабанове, работает истопником в котельной, пытается наладить нормальную жизнь. Обычная рутина: хозяйство, семья, регулярные обыски, регулярное восстановление написанного и изъятого, диссидентская публицистика…

Мне кажется, что в отношении сотрудников КГБ к Анатолию Марченко было много личного. Сотрудники этой организации не просто преследовали его по долгу службы, его ненавидели. Еще бы: простой рабочий — а туда же, что-то пишет, высказывается. И никак не получалось его сломать — не умели, не могли. Расправиться же с ним обычным способом — арестовать и до конца жизни держать в лагере — неудобно: слишком знаменит, а из-за «разрядки напряженности» лишних мучеников плодить не велено.

В декабре 1979 года советские войска вторглись в Афганистан и разрядка рухнула в тартарары. В январе 1980-го отправили в горьковскую ссылку академика Сахарова. Марченко, который Сахарова безмерно уважал и любил, еще успел обратиться по этому поводу с открытым письмом к коллеге Сахарова, патриарху советской ядерной физики академику Петру Капице. А в марте 1981 года Марченко арестовали в шестой и последний раз.

Владимирский областной суд приговорил Анатолия Мар ченко к десяти годам лагеря и пяти годам ссылки за «антисоветскую пропаганду и агитацию». Это уже был политический процесс: и обвинение, наконец, не было фальсифицировано — его судили за то, что он совершил. Точнее говоря, за то, что он написал. В обвинительном заключении и приговоре не было только «Моих показаний» и публицистики 1968 года: по этим «преступлениям» истек срок давности. Но все остальное ему с наслаждением вменили в вину: И «От Тарусы до Чуны», и публицистические выступления, и статьи о разрядке, и открытое письмо Капице, очерки, наброски и черновики, изъятые у него на десяти, что ли, обысках.

Марченко не вышел больше на свободу. Он умер от острой сердечно-легочной недостаточности (таков был официальный диагноз) в Чистопольской тюрьме 8 декабря 1986 года. За десять дней до своей смерти, 28 ноября, он объявил о прекращении голодовки, начатой им 4 августа. Требованием этой 117-дневной голодовки было освобождение всех политических заключенных в СССР.

Анатолий Марченко не был самоубийцей. Отчего же 4 августа 1986 года он начал голодовку с таким, как всем нам тогда казалось, невероятным, невозможным, самоубийственным требова нием?

Вероятно, он, внимательный и чуткий читатель газет, умевший извлекать информацию даже из невразумительных публикаций советской прессы, уже тогда, летом 1986-го, почувствовал, что в стране начинает что-то происходить, что разговоры Горбачева о «перестройке» — не просто обычная партийная демагогия.

Что именно сейчас идея освобождения всех политзаключенных может оказаться не утопической фантазией, а вполне прагматическим требованием.

Марченко не был самоубийцей — но он не был и человеком, который легко меняет свои решения. А если не особо выбирать слова — он был человеком не только твердым, но и чрезвычайно упрямым. Голодовка, им объявленная, была бессрочной — что же заставило этого, пользуясь выражением Анджея Вайды, «человека из железа» снять ее в конце ноября? Все, кто знал Анатолия, убеждены, что физическая слабость не могла быть тому причиной.

Существует несколько свидетельств о том, что в конце ноября Марченко навестил в Чистопольской тюрьме какой-то важный начальник из Москвы: точно не по тюремному ведомству и, скорее всего, не по ведомству КГБ. Может быть, какой-нибудь партийный чиновник из аппарата ЦК? О чем они беседовали, неизвестно – но Марченко снял голодовку сразу после этой встречи. И еще: судя по его последнему письму, полученному семьей незадолго до известия о его смерти, он рассчитывал в ближайшее время оказаться на воле.

Что могло заставить этого упрямого человека прекратить голодовку? С какой стати он принялся тешить себя и близких фантазиями о жизни на свободе? И то и другое имеет только одно объяснение: он получил твердые и убедительные заверения в том, что в ближайшее время и он, и другие политические заключенные будут освобождены.

Через неделю после гибели Марченко Горбачев позвонил по телефону Сахарову в Горький, чтобы лично пригласить его вернуться в Москву. Долгое время мы были уверены, что именно смерть Анатолия Марченко в Чистопольской тюрьме и шум, вызванный этой смертью за рубежом, заставили советского лидера выпустить Сахарова из горьковской ссылки. Сейчас мы знаем, что это не так: архивные документы свидетельствуют, что вопрос о Сахарове обсуждался на Политбюро и в принципе был решен еще до смерти Марченко (хотя, возможно, именно его смерть ускорила осуществление принятого решения и побудила Горбачева прибегнуть к столь необычному и сенсационному жесту, как личный телефонный звонок опальному академику: ему нужно было как-то переломить возмущение, поднявшееся на Западе после того, как там стало известно о чистопольской трагедии).

Через месяц после гибели Марченко глава делегации СССР на Венской встрече Юрий Кашлев объявил о решении советского правительства освободить всех осужденных за «антисоветскую агитацию и пропаганду»; через несколько дней соответствующая заметка появилась и в газете «Известия».

А в феврале 1987 года вышли на свободу первые политические заключенные. Процесс освобождения растянулся на многие месяцы и даже годы, последние несколько человек были освобождены лишь осенью 1991-го — но все-таки к 1989 году основная масса политзаключенных оказалась на воле!

Естественно, тогда мы считали, что это — посмертная победа Анатолия, результат его голодовки. В определенном смысле я и сейчас не отказываюсь от этого мнения. Конечно, такие решения, как освобождение политзаключенных, принимаются не вдруг, к ним готовятся долго и исподволь. Уже потом, задним числом, мы сообразили, что в течение нескольких месяцев, предшествовавших смерти Анатолия, происходило что-то необычное: полностью прекратились аресты по обвинению в «антисоветской агитации и пропаганде». Очевидно, рано или поздно Горбачев начал бы выпускать тех, кто уже сидел за эти самые «преступления». Но вот вопрос: «рано» или «поздно»? И насколько голодовка и смерть Анатолия Марченко сдвинули стрелку весов в сторону «рано»? Мы этого не знаем — и, вероятно, не узнаем уже никогда.

Так или иначе, если визитер из Москвы действительно существовал и если послание, которое он должен был передать Марченко, было именно таким, как мы предположили, то оно содержало правду: освобождение политзаключенных действительно началось. Только вот сам Анатолий его не застал. И освобождение Сахарова из ссылки, и начало освобождения политических заключенных, и все дальнейшее, что связано с именем Марченко, происходило уже за пределами его жизни.

За пределами его жизни — выход в свет «Живи как все», так и не законченной им автобиографической повести. Уцелевшие от обысков фрагменты рукописи собрала вместе вдова Марченко Лариса Иосифовна Богораз; в этом виде повесть и была издана на русском языке в США в 1987 году.

За пределами его жизни — премия имени Сахарова, учрежденная и присуждаемая Европейским парламентом: в 1988 году Марченко стал первым (наряду с Нельсоном Манделой) лауреатом этой премии.

За пределами его жизни — первые публикации его текстов в 1989 году на родине. С тех пор основные книги Марченко несколько раз издавались и переиздавались в России.

За пределами его жизни — возвращение в середине 1990-х рукописей, изъятых у него на многочисленных обысках и хранившихся в его последнем следственном деле.

Муза Истории любит сближения, совпадения, рифмы.

Анатолий Тихонович Марченко, человек, который первым рассказал миру о политических лагерях послесталинской эпохи, человек, который своей отчаянной и героической акцией, возможно, приблизил начало массового освобождения заключенных из этих лагерей, стал в то же время замыкающим в многомиллионной шеренге жертв «58-й статьи» (историческое название раздела Уголовного кодекса, где перечислены политические преступления), последним советским политзаключенным, погибшим в неволе.

Но дело не только в совпадениях и рифмах, которыми забавляется история. Дело прежде всего в самом Анатолии Марченко, в его личности. Он не умел и не желал смиряться с ложью. Он не захотел стать конформистом, не пожелал «жить как все», он сознательно противопоставил себя системе. Он сам выбрал для себя участь политзаключенного, судьбу «вечного зека». Даже на фоне других политзаключенных Марченко выделялся твердостью характера, нежеланием идти ни на какие, даже самые ничтожные компромиссы со злом. Он боролся с ложью, несправедливостью и в лагерях и на воле.

Опыт индивидуального сопротивления лжи и несправедливости необычайно важен в современной России. Для тех, кто сегодня пытается не допустить «повторения пройденного», память о Марченко, его выборе, его трагической гибели и конечной победе — это Живая память.

Было бы, однако, неправильно сводить личность Анатолия Марченко к какому-то определенному типажу, подменять реального человека образом «идеального политзаключенного» или «идеального борца», «Быть борцом», «быть политическим заключенным» для него не являлось ни профессией, ни хобби, а было вынужденной необходимостью, неприятным побочным следствием его писательского труда. Марченко — литератор; и не просто литератор, а выходец из рабочей среды, из социальных слоев, бесконечно далеких от писательства. Превратившись в интеллигента, точнее — превратив себя в интеллигента, он не забывает свои рабочие корни и не стыдится, а впрочем, и не фетишизирует их. Он не отказывается от своего исходного социального опыта. Но он ценит и мир русской интеллигенции, новый для себя мир, обретенный им лишь к тридцати годам ценой огромных усилий. Не то чтобы он чувствует себя в этом мире своим — полностью своим он не чувствует себя нигде. Но он говорит о советской интеллигенции и с советской интеллигенцией как равный с равными. Он хочет ввести — и вводит — в современную ему культуру свое мироощущение рабочего парня из Барабинска, он чувствует себя представителем той России, о которой, несмотря на широковещательные декларации, мало и редко писали в советской литературе и совсем редко писали правду.

Эта сторона творческого наследия Анатолия Марченко особенно очевидна теперь, когда мы располагаем всеми его текстами и можем до конца оценить масштаб его личности как литератора и публициста.

Александр Даниэль

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.