У каждого поколения есть свои роковые даты чувствительного раскола. Есть свой незаживающий шов, иногда разделяющий, разлучающий людей на очень долгий срок, а иногда и навсегда.

Мое поколение — если говорить о нем в общемировом масштабе — это поколение китайских хунвэйбинов, а также первых хиппи и молодых западноевропейских и американских бунтарей 1968 года.

Все мои европейские друзья и сверстники — а это в большинстве случаев филологи-слависты или переводчики современной русской литературы — очень любят вспоминать тот год и вспоминают его как год совершенно особенный, во многом повлиявший, пусть даже иногда и не прямо, а косвенно, на их картину мира и на их дальнейший путь — и в профессии, и в частной жизни.

Они, разумеется, были тогда все левыми, а какими же еще они могли тогда быть.

Хотя нет, не все. Я однажды задал дежурный свой вопрос одному своему приятелю-слависту из Гамбургского университета. «Рольф, — спросил я его, — ты ведь, конечно, тоже был леваком в те времена?»

«Как ни странно, нет, — ответил он. — Конечно, все мои друзья и однокашники были ужасно левыми. Но так получилось, что в шестьдесят восьмом году я жил в Праге — стажировался там в Карловом университете. Ну, и стал свидетелем сам знаешь чего. Какая уж тут левизна, сам подумай».

Так 1968 год навсегда стал для него ассоциироваться не с антибуржуазными студенческими манифестациями в Париже или Западном Берлине, а с коммунистическими танками в Праге.

Меня и моих сверстников — в масштабах отдельно взятой страны — тоже можно назвать поколением шестьдесят восьмого года.

Потому что именно в этом году, после разгрома Пражской весны, мое поколение, значительная часть которого была склонна обольщаться «социализмом с человеческим лицом», самым драматичным образом раскололось.

Идейные, моральные и эстетические последствия этого раскола актуальны, увы, и по сей день.

А вообще-то моему поколению, я считаю, здорово повезло. Мы были первым поколением ХХ века, чьи детство и юность не знали ни голода, ни войн, ни массовых депортаций, ни парализующего нутряного страха, того страха, которым почти до конца своих дней были заражены наши родители.

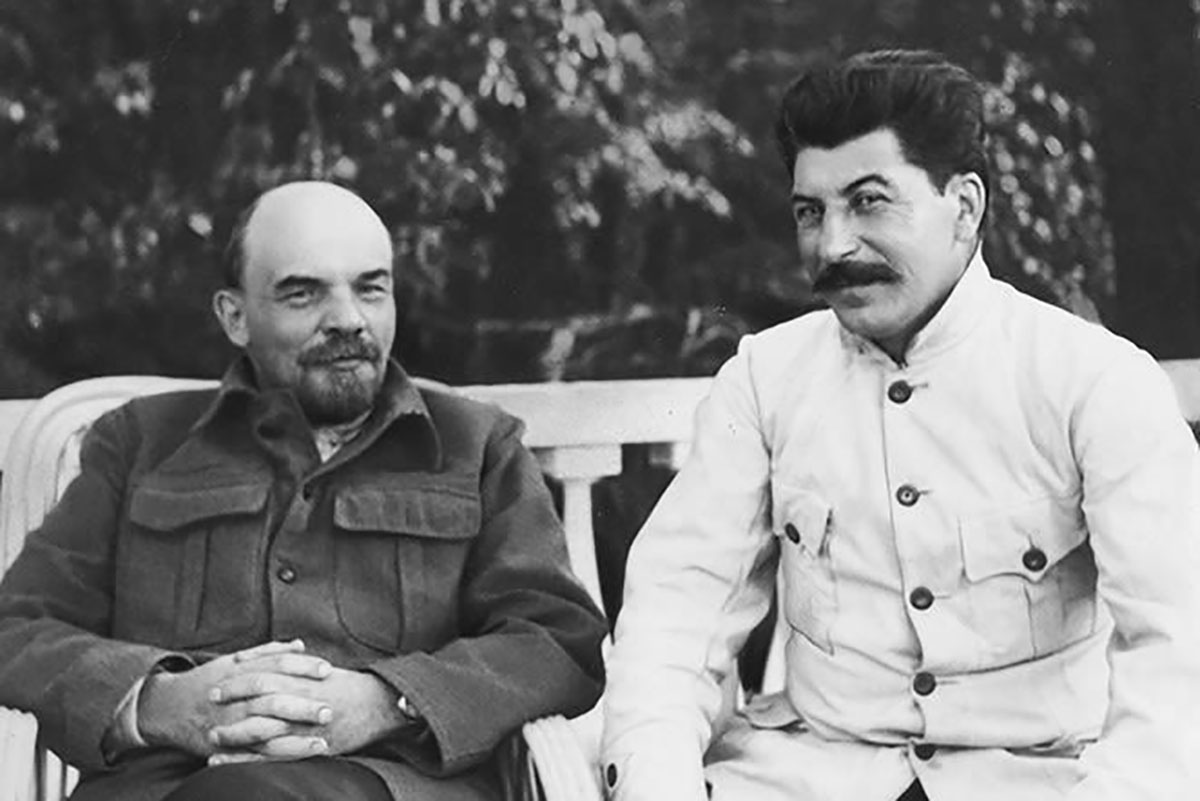

На волне конъюнктурной и, в общем-то, весьма робкой хрущевской десталинизации в нас почти директивно внедряли критический взгляд на историю, не подозревая о том, что вслед за «плохим Сталиным» вполне может последовать «плохой Ленин» и совсем не безгрешная, мягко говоря, коммунистическая партия — вдохновитель и организатор всех наших побед.

Еще в школе нас заставляли участвовать в диспутах на разные идиотские темы, даже не подозревая о том, что помимо своей воли прививали нам недоверие к монологическому типу сознания, без которого не работает никакой тоталитарный режим.

Причудливая смесь из воспринятого от старших братьев-шестидесятников романтического идеализма и тотального цинизма последующей брежневской эпохи управляла нашими поступками и намерениями.

Какие-то черты, свойственные моему поколению, можно оценивать двояко. Например, в инфантильности, некоторой мечтательности и социальной пассивности вроде бы не слишком много привлекательного. С другой же стороны, именно эти черты не позволяли многим из нас сознательно и сладострастно участвовать в откровенных пакостях.

Про себя самого я точно и ответственно могу сказать, что именно с 1968 года я отмеряю начало и становление своей социальной, культурной, гражданской взрослости.

И точно так же, как и для моего гамбургского приятеля, главной датой 1968 года для меня и для многих моих сверстников стало 21 августа.

Многие годы каждое календарное напоминание об этом дне неизменно отзывалось ощутимым сердечным уколом никак не успокаивающейся памяти.

Однажды, впрочем, горечь этой даты имела шанс стать если не нейтрализованной вполне, то хотя бы существенно смягченной другим историческим событием, событием с огромным, как тогда казалось, знаком плюс. Я, конечно, имею в виду 21 августа 1991 года.

Однако шанс этот, как мы знаем теперь, так и остался всего лишь шансом, хотя и навсегда с благодарностью запомнившимся. А вот двадцать первое число как означало прежде, так и продолжает означать для меня прежде всего именно это — танки в Праге, танки в Праге, танки в Праге…

В тот день я не был в Москве, а был я в Таллине. И лишь вернувшись домой, я узнал, что несколько человек, и среди них моя шапочная знакомая по квартирным поэтическим посиделкам Наташа Горбаневская, вышли на Красную площадь и…

Ну, что рассказывать — сейчас это знают все, сейчас это давно уже стало респектабельной темой академических изысканий и многочисленных мемуаров, а тогда даже от самого упоминания об этом перехватывало дыхание. Перехватывало дыхание от двух противоборствующих, но равно сильных чувств — от гордости за этих людей, спасших всю огромную страну от окончательного кромешного позора, и от стыда за себя лично.

«Но ведь я же был не в Москве, — мягким голосом твердил мне мой внутренний адвокат. — Как же я мог бы, если бы даже и захотел…» «А если бы ты был в Москве?» — с безжалостной издевкой отвечал ему другой голос… И первый голос, отведя глаза в сторону и делая вид, что не расслышал вопроса, благоразумно замолкал.

Двадцать первого числа 1968 года я, повторяю, был в Таллине. И я ничего не знал. Я шел себе по улице и встретил случайно своих московских знакомых — мужа и жену. У них был совершенно подавленный вид. Поздоровавшись, я спросил, не случилось ли чего. «Случилось», — сказали они. Ну, и рассказали…

Мы пошли в ближайший магазин, купили бутылку местной водки. Она, как сейчас помню, называлась «Виру Валге», хорошая, кстати, водка, но тогда нам это было совсем не важно. И мы прямо на скамейке в скверике около долговязой церкви Нигулисте, прямо из горлышка, закусывая серым эстонским хлебом, распили ее в полном молчании. А о чем было нам говорить в тот момент? Не о чем нам тогда было говорить — слишком ясно все было. Для нас.

А для других абсолютно ясно было совсем другое. Вернувшись в Москву, мне пришлось многое услышать. Не из телевизора или радио, а от людей, с которыми я совсем еще недавно с легкостью находил общий язык.

Многое я услышал. И про американские войска, которые были уже готовы войти в Чехословакию, и если бы не «мы»… И про то, что «мы» (ох, это невыносимое «мы»!) их освободили от фашистов, а они, неблагодарные, вон чего… И про то, что «А что же было делать? Не смотреть же, как…» «Как что?» — спрашивал я. «Сам, что ли, не понимаешь?» — отвечали мне.

Ну, и многое другое в этом роде, то есть примерно такое же, что можно услышать и в наши дни. В этих головах за прошедшие десятилетия мало что изменилось.

Для моего поколения этот раскол стал, разумеется, самой чувствительной травмой, но он же послужил мощным толчком для возникновения и развития в стране правозащитного движения и неофициальной культуры.

Если рождение поколения можно отмечать 5 марта 1953 года, то есть датой смерти Сталина, то 21 августа 1968-го — это, если угодно, его инициация. Это событие стало для кого-то из нас надежнейшей вакциной от любых, даже самых слабых дуновений тоталитарного духа. Для других же — окончательной победой этого же самого духа, перешедшей постепенно в хроническую стадию.

Но травмой это стало для всех. И да, это травма была самая заметная, потому что фактическая первая в ряду других. Самая заметная, но далеко не единственная.

Потом по нам, а также и по последующим поколениям с грохотом и скрежетом промчались и «выполнение интернационального долга» в Афганистане, и падение постылого «совка» для одних и «величайшая геополитическая катастрофа ХХ века» для других, и диаметрально различное отношение к девяностым годам, и совсем, можно сказать, недавний 2014 год — Украина, Майдан, Донбасс и налившийся кровью и желчью вопросительный знак, венчающий болезненную конструкцию «Чей Крым».

В последние дни я, да и многие из нас, пребываем в тревоге, о которой страшно даже думать, не то что говорить. Неужели, думают многие из тех, кто худо-бедно вооружен исторической памятью, неужели и в этот раз не обойдется без «братской помощи», неужели решительно двинувшаяся в сторону универсальных ценностей свободы и цивилизации Беларусь задохнется в нежных объятиях своего любвеобильного восточного соседа? Неужели новый тектонический раскол, новый разрез, новый кровоточащий шов снова пройдется по нескольким поколениям россиян, которым безжалостная и торопливая история не дает времени и возможности забыть о предыдущих? Не дай бог, не дай бог…

Так думают многие, так думаю и я. Но каждый год, когда приближается роковая дата нашей инициации, я во всех мучительных деталях вспоминаю тот августовский день, я вспоминаю во всех подробностях все то, что творилось тогда в моем юном, не вполне еще устоявшемся социальном и нравственном сознании, и я очень не хочу об этом забывать.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.